AARサイクルとは?PDCAサイクルとの違いや指導案をわかりやすく解説

知る・調べる

星野真澄

明治学院大学文学部専任講師

OECD(経済協力開発機構)は、変化が激しく予測困難な時代の中で、変革をもたらすコンピテンシー(高い成果やパフォーマンスを発揮するための根源的な能力や特性)を身につけるためには、AARサイクルが有効であると指摘しています。いま学校教育の中でも取り入れられているAARサイクルについて、教育学研究者がわかりやすく解説します。

目次

1.AARサイクルとは

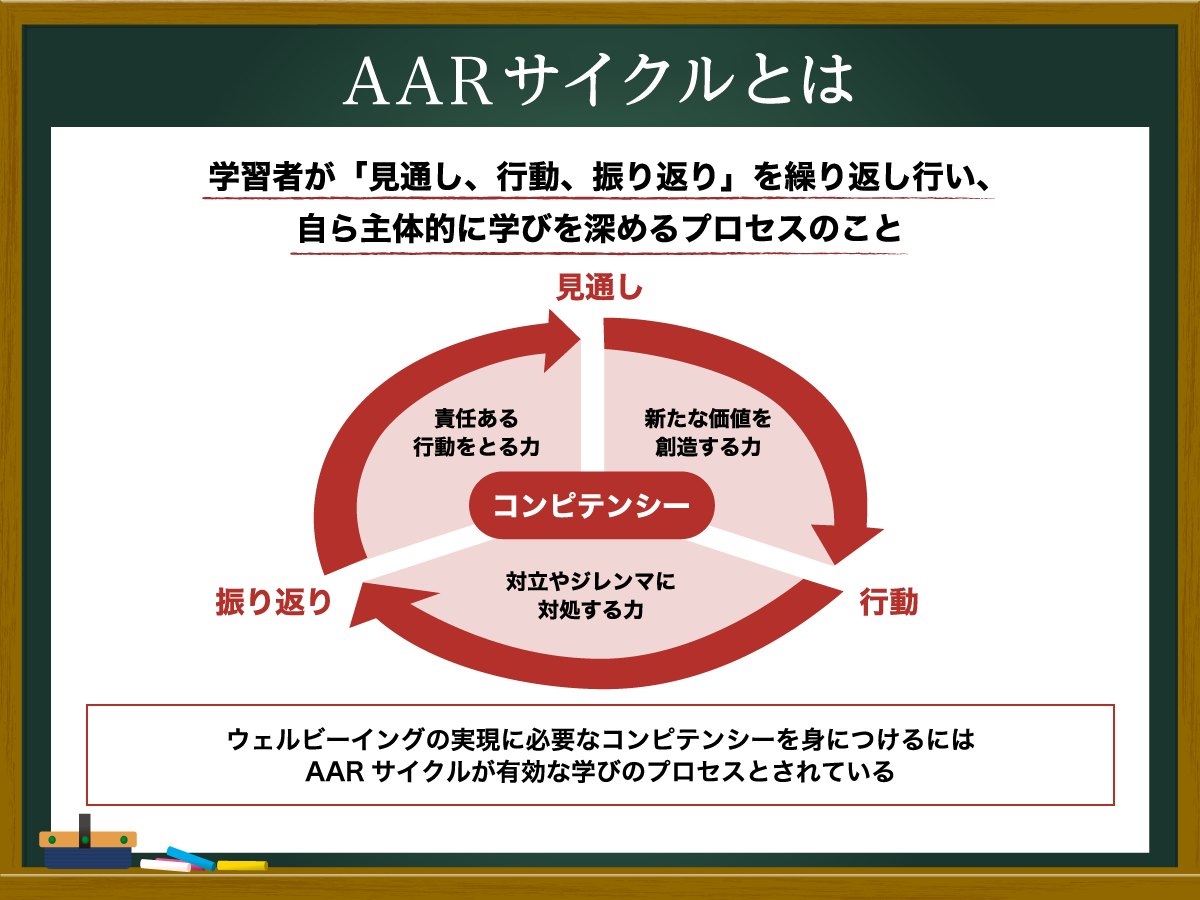

AARサイクルは、Anticipation(見通し)、Action(行動)、Reflection(振り返り)の頭文字を取った言葉であり、学習者が「見通し、行動、振り返り」を繰り返し行い、自ら主体的に学びを深めるプロセスのことです。具体的には、児童生徒一人ひとりが、将来の見通しをもって予測的に考え、責任をもって行動し、その行動がいかなるものであったのかを自ら振り返る――それを反復することでより良い未来社会を実現しようとする学びのプロセスを指します。

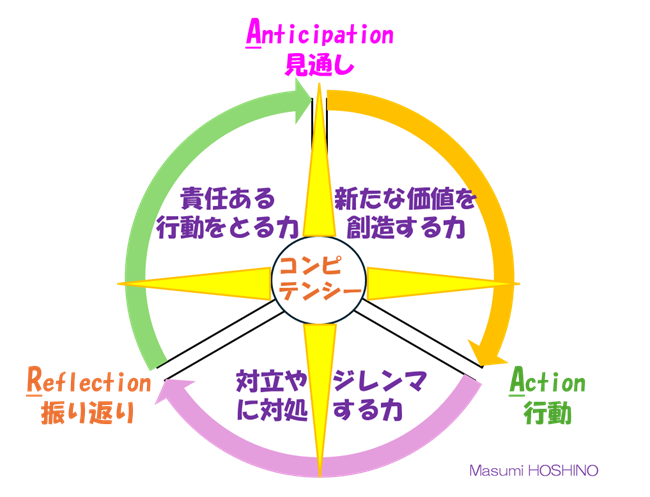

OECD(経済協力開発機構)は、2015年から進めてきたOECD Future of Education and Skills 2030 プロジェクト(Education 2030プロジェクト)の成果であり、理想的な教育の実現に向けて方向性を示した「OECDラーニング・コンパス(学びの羅針盤)2030」において、変化が激しく予測困難な時代の中で、一人ひとりがウェルビーイング(心身に加えて社会的にも良好な状態)を実現していくには、「新たな価値を創造する力」「対立やジレンマに対処する力」「責任ある行動をとる力」というコンピテンシーを身につける必要があると考えています。そして、このような力を身につけるためには、AARサイクルが有効な学びのプロセスだと指摘しています(参照:OECD ラーニング・コンパス〈学びの羅針盤〉2030 p.3丨OECD)。

なお、AARサイクルと似たような学習スタイルに自己調整学習があります。自己調整学習のプロセスは3段階あり、第一段階は、目標を設定したり、自分のやる気を高めたりする「予見」の段階です。第二段階は、学習がはかどるように自分をコントロールする「遂行」の段階で、自己モニタリングをしながら学習を調整します。そして、第三段階には、自分の学習成果がどの程度うまくいったか振り返る「自己省察」の段階があります。

この予見、遂行コントロール、自己省察のプロセスは、AARサイクルの見通し、行動、振り返りに類似する考え方です。AARサイクルにおいても、見通しをもって、やってみて、その活動を振り返るという学びのスタイルで、コンピテンシーを身につけさせようと促しています。

どちらもメタ認知が必要であり、自分の考えていることをもう一人の自分が高次から客観的に捉えて把握し、活動に反映させる力が求められています。

2.AARサイクルにおける三つのステージ

先にも述べたように、コンピテンシーを身につけるためには、AARサイクルを通じた学びのプロセスが必要だと考えられています。

以下、AARサイクルの三つのステージについて、説明します。

(1)第1ステージ:Anticipation(見通し)

AARサイクルの第1ステージは、見通し(Anticipation)をもつ段階です。自分がこれから「やってみよう!」とする行動が、どのような見通しで、どんな結果をもたらすものであるのか、予測したり、自分や他者の行動や感情を推測したりするステージです。

突発的に行動を起こしてしまうのではなく、自分の取ろうとする行動が、どのように展開していくのか、他者にどのような影響を与えるのか、自分と他者の立場や状況を考えたり、クリティカルシンキング(批判的思考)をしたりしながら、行動の見通しをシミュレーションします。

(2)第2ステージ:Action(行動)

AARサイクルの第2ステージは、行動(Action)する段階です。最善の未来をイメージしながら、行動に移します。見通しが立たないままに行動に移すことは、行き当たりばったりの計画性のない行動になりますが、見通しを立てて行動すれば、自分を客観的に捉えながら、冷静な判断をすることができます。

行動をするときは、何のために行動するのか、どのような未来を思い描きながら行動するのか、自分が行動することがどのような結果をもたらすのか、事前によく考えた上で、自分の言動に責任をもつことが求められます。

(3)第3ステージ:Reflection(振り返り)

AARサイクルの第3ステージは、振り返り(Reflection)を行う段階です。よく考えた上で、自分の責任に基づいて行動したのであれば、たとえその行動がシミュレーションした通りにならなくても、自分の行動を振り返り、改善策を考えて、次の行動につなげることができます。

3.AARサイクルと他のサイクルとの違い

見通し(Anticipation)、行動(Action)、振り返り(Reflection)のAARサイクルは、従来教育現場で取り入れられていたPDCAやPDSAと似たような改善サイクルですが、異なる点がいくつかあります。

星野真澄

明治学院大学文学部准教授。博士(教育学)。『アメリカの学級規模縮小政策』でアメリカ教育学会賞受賞。ほかに『チャートで学ぶ教育学』(教職課程コアカリキュラムに準拠したシリーズ本)を執筆。『教育における女性リーダーシップ』(風間書房)を共訳。