問いを立てる力とは?意味やその力を高める方法、児童生徒への対応ポイントを解説

知る・調べる

星野真澄

明治学院大学文学部専任講師

「問いを立てる力」は、物事を探究するうえで欠かせない力として注目されています。学校教育においても、児童生徒の問いを立てる力を高めるために、さまざまな工夫が試みられています。この記事では、問いを立てる力とはそもそも何かを整理した上で、その力を高めるための方法や重要な取り組みについて、教育学研究者が提示します。

目次

1.問いを立てる力とは

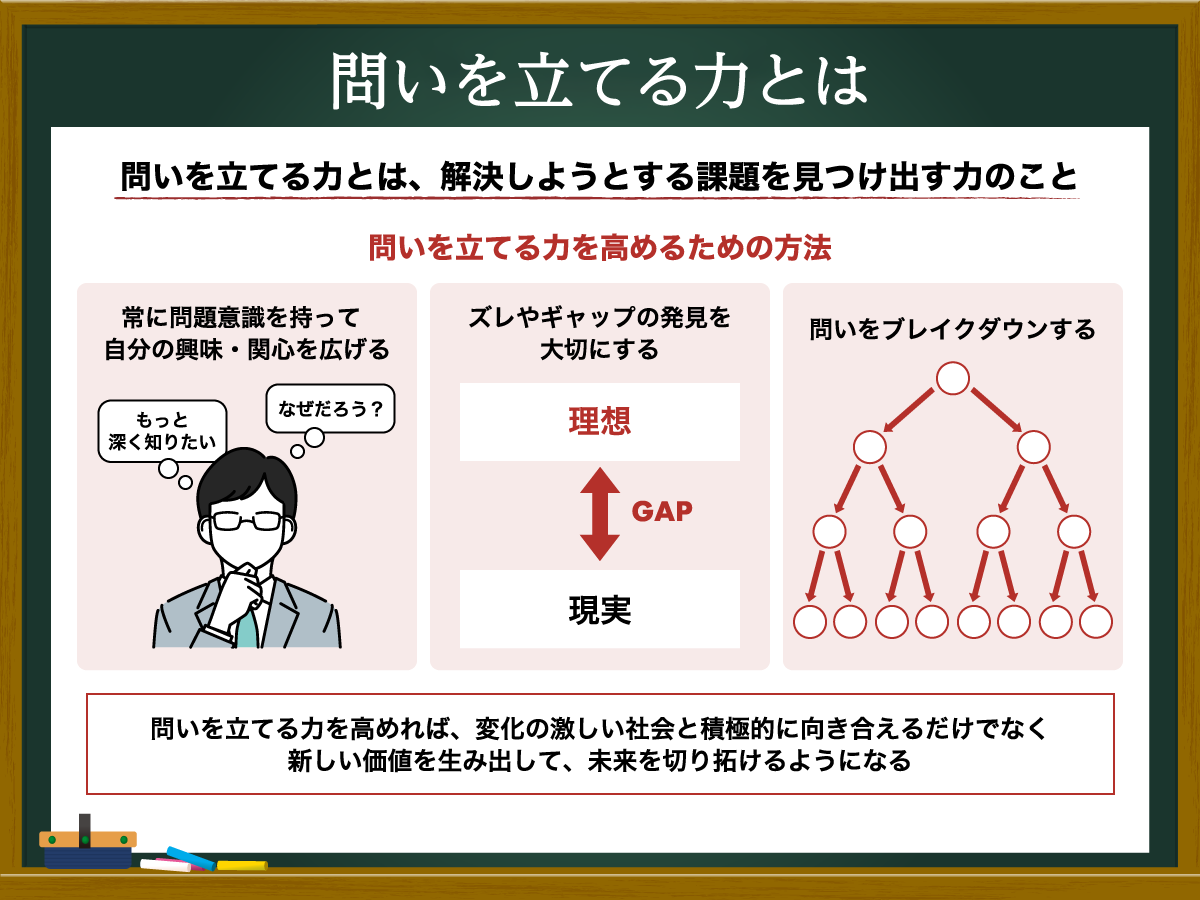

問いを立てる力とは、解決しようとする課題を見つけ出す力のことです。

問いを立てることで、解決すべき課題や、考えるポイントを明確にしながら思考をスタートさせることができます。問いを立てることは、思考のスタート地点に立つようなもので、解決したい課題に向かって、その問いに答えようと探究活動が始まります。

このような問いを立てる力には、着眼力、洞察力、批判的思考力(クリティカルシンキング)、創造力、構想力などの力が必要であり、新たな価値を生み出す力でもあります。

2.問いを立てる力が注目されている理由

グローバル化の進展や、絶え間ない技術革新により、社会は急速に変化しています。その変化とともに、新たな課題もたくさん出てきています。

こうした状況に恐れることなく積極的に向き合うためには、今まで常識だと思われていたことを問い直し、主体的に物事を考えて課題を見つけられる問いを立てる力が必要です。まだ解決できていない課題や、誰も気がつかなかった課題を問いを立てる力によって発見し、他者と協力しながら解決しようとすることは、新しい価値を生み出し、未来を切り拓くきっかけにもなります。

また、さまざまな価値観が存在する世の中においては、自分のものの見方や考え方だけでなく、他者のものの見方や考え方を深く理解することが求められます。その際も問いを立てる力があれば、物事の本質を探究することにより、新たなものの見方や考え方に出逢い、深く理解する可能性をひろげます。

3.問いを立てる力を高めるための方法

ここでは、問いを立てる力を高めるための方法を3点示します。

(1)常に問題意識を持って自分の興味・関心を広げる

問いを立てる力を高めるために、まずは、自分の人生や、自分が生きている社会を幅広く見渡して、自分の興味・関心があることに目を向けてみましょう。気づいたこと、感じたこと、考えたことなど、些細なことでも良いので、自分が発見した問題意識を数多く書き出し、思考の出発点にします。

自分の興味・関心に沿った問題意識を出発点にすることで、「なぜだろう?」「どうしてそのようになっているのか?」「もっと深く知りたい」という知的好奇心から、「自分が解決しなければいけない課題がここにある!」と自分事として問いを立て、向き合うことができます。

また、目のつけどころが良いという着眼力や、物事を見る目が鋭いという洞察力があると、問いの質を向上させられるでしょう。

(2)気づきや違和感など、ズレやギャップの発見を大切にする

星野真澄

明治学院大学文学部准教授。博士(教育学)。『アメリカの学級規模縮小政策』でアメリカ教育学会賞受賞。ほかに『チャートで学ぶ教育学』(教職課程コアカリキュラムに準拠したシリーズ本)を執筆。『教育における女性リーダーシップ』(風間書房)を共訳。