メタ認知とは?能力が高い人・低い人の特徴とトレーニング方法を紹介

知る・調べる

星野真澄

明治学院大学文学部専任講師

変化の激しい予測困難な時代を生き抜くためには、メタ認知を高めることが重要です。メタ認知とは一体どのような能力なのでしょうか。学校教育のなかで、メタ認知をどのように育成したらよいのでしょうか。いま注目を集めているメタ認知について、教育学研究者がわかりやすく解説します。

目次

1.メタ認知とは

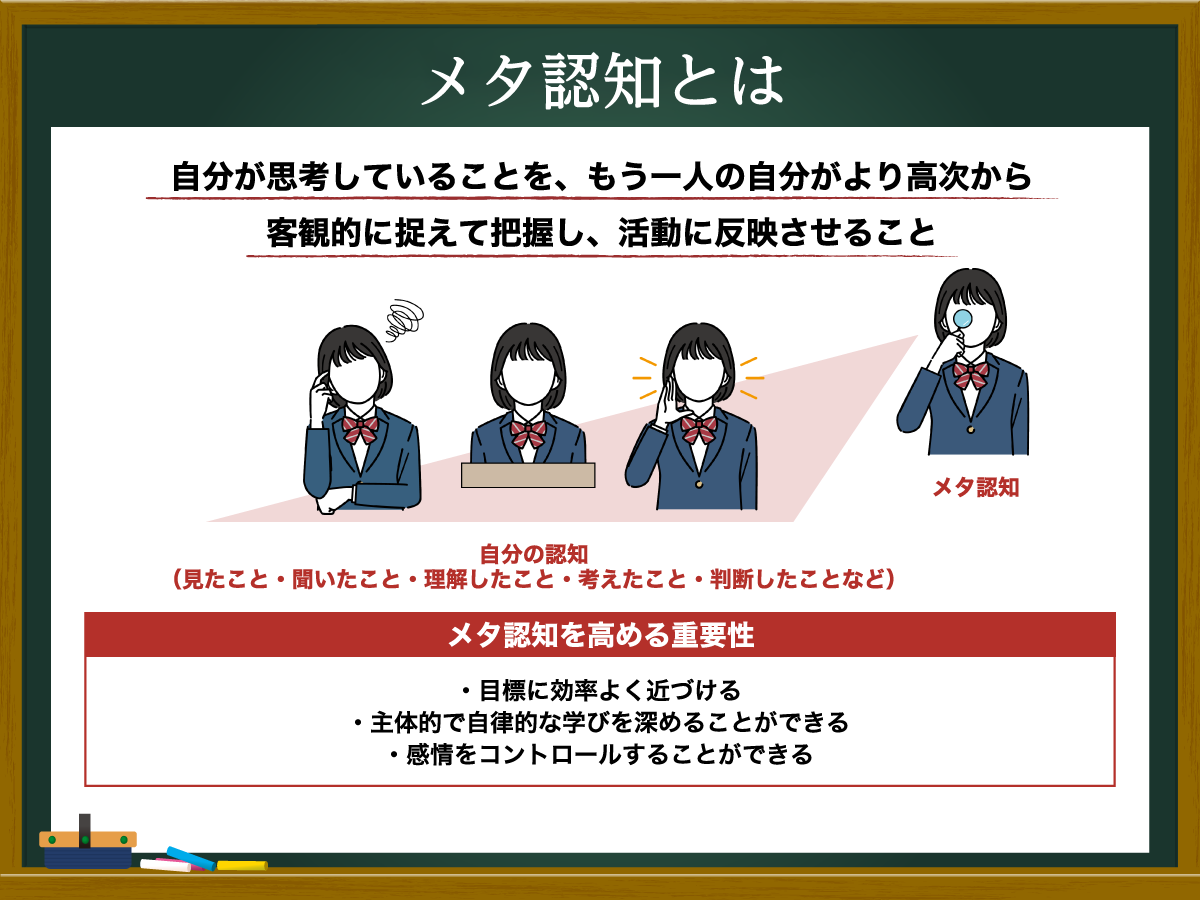

メタ認知(Metacognition)とは、自分が思考していることを、もう一人の自分が、より高次から客観的に捉えて把握し、活動に反映させることです。

メタ(Meta)は「高次の」「より上位の」という意味を持つ接頭語であり、認知(cognition)は推理や思考に基づいて物事を理解したり、判断したり、解釈したりするプロセスを意味しています。

これら二つの用語をあわせた「メタ認知」とは、人間や課題に関する認知特性を観察(モニタリング)しながら、客観的にその認知の状況を判断し、調整(コントロール)して改善することを意味しています。

メタ認知は、古代ギリシアの哲学者であるソクラテスの「無知の知」を連想させる概念だともいわれています。わかったつもりでいたけれども、自分が無知であることを自覚したという「無知の知」は、これから本質的な知を獲得しようとするうえで、重要なきっかけとなる気づきです。このようなメタ認知を促す行為について、詳しく学んでいきましょう。

(1)メタ認知の概要

アメリカの心理学者であるジョン・H・フラベル(John H. Flavell)が、1970年代にメタ認知の理論的研究成果を発表し、メタ認知の要素を定義づけました。その後、メタ認知の実証的研究や介入プログラムの開発がなされ、学校教育においてもメタ認知の育成が意義あるものだと注目を集めています。

見たこと、聞いたこと、理解したこと、考えたこと、判断したことなど、自分の「認知」が正しいかどうか、一段高いレベルから見渡して、よりよい方向へ改善していくことが、メタ認知を働かせるということです。

(2)メタ認知の種類と具体例

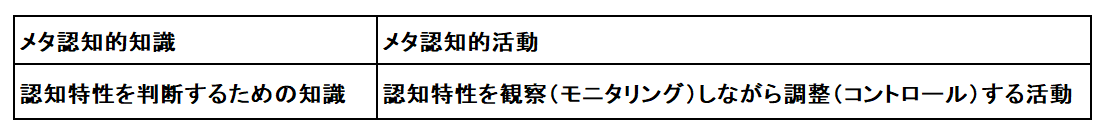

メタ認知は「メタ認知的知識」と「メタ認知的活動」という二つのカテゴリーに分けられます。

以下、「メタ認知的知識」と「メタ認知的活動」の具体例を説明します。

①メタ認知的知識

メタ認知を働かせるときに影響を与える知識のことを「メタ認知的知識」といいます。ジョン・フラベルは、メタ認知的知識を「人間」「課題」「戦略」の三つのカテゴリーに分けており、これらの知識がメタ認知を働かせるときに影響を与えるものだと説明しています。

メタ認知的知識の一つ目が、人間(person)の認知特性に関する知識です。これは、自分や他者の長所・短所など、人間がもともと備えている特性に関する知識のことです。例えば、「人は一度にたくさんのことを言われても覚えられない」という認知特性や、「緊張すると話すスピードが速くなる」という人の性質に関する知識を指します。

二つ目が、課題(task)の特性に関する知識です。これは、課題の性質や課題が求めている本質に関する知識のことです。例えば、「抽象的な話はイメージをしにくい」「話が長いと要点がつかみにくい」という課題そのものが抱えている特性を指します。

三つ目が、課題解決に向けた戦略(strategy)に関する知識です。これは、課題をよりよく遂行するための戦略や方略に関する知識のことです。例えば、「文章だけで説明するよりも、絵や図を用いて説明した方がわかりやすい」「要点をしぼって説明した方が記憶に残る」「具体的な話の方がイメージしやすい」というように課題を解決するための戦略的な方法に関する知識を指します。

メタ認知を働かせるときは、このような「人間」「課題」「戦略」に関するメタ認知的知識を持っているかどうかで、改善活動の質が変わってきます。

②メタ認知的活動

メタ認知を働かせることを「メタ認知的活動」といいます。

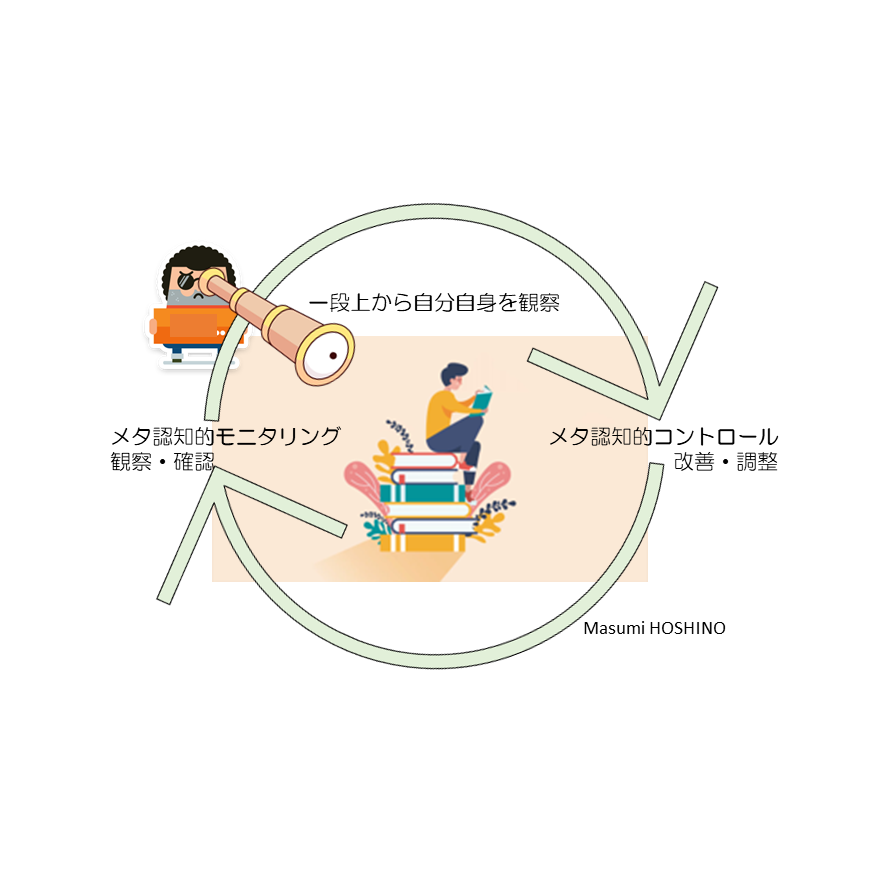

メタ認知的活動は、認知特性について「モニタリング(観察)」する活動と、認知特性を「コントロール(調整)」する活動に分けられます。

メタ認知的モニタリングとは、認知特性や行動を観察することです。具体的には、その状況をどれくらい理解しているのか、自分は何を知っているのかといった現状を把握することを指します。自分自身の特性を観察して、自分の現状を認識することをセルフモニタリングといいます。

メタ認知的コントロールとは、目標に向かって計画を立てたり、修正したりしながら、認知特性や行動を調整して変化させることです。自分自身の行動を調整して変化させるセルフコントロールは、時間内に目標を達成するために重要な力となります。

(3)メタ認知の育成が求められている理由

星野真澄

明治学院大学文学部准教授。博士(教育学)。『アメリカの学級規模縮小政策』でアメリカ教育学会賞受賞。ほかに『チャートで学ぶ教育学』(教職課程コアカリキュラムに準拠したシリーズ本)を執筆。『教育における女性リーダーシップ』(風間書房)を共訳。