Society5.0とは 政府が描く未来像を解説

2022.04.14

浜田 知宏

Society5.0とは

Society5.0は、2016年に閣議決定された「第5期科学技術基本計画」の中で、日本が目指すべき未来社会として提唱されました。

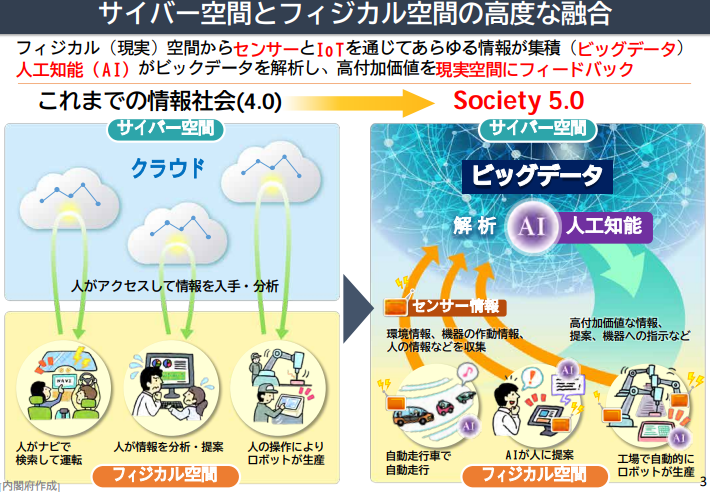

この計画のなかで描かれている未来社会Society5.0では、科学技術が現代よりも更に進歩し、サイバー空間(仮想空間)と、現実の社会(フィジカル空間)が高度に入り交じったシステムが構築されていると仮定されています。現実社会のあらゆるデータは、ビッグデータ※注に集約され、その内容を人工知能(AI)が解析し、再び現実社会に還元することで経済発展や社会的課題の解決につながっているとされています。

※注 ビッグデータ=多量性や多様性に富んだ膨大なデータ。交通系ICカードの履歴や自動車のGPS、ポータルサイトでの検索、SNSの投稿や通販サイトの購買履歴など幅広い情報。

現在はSociety4.0

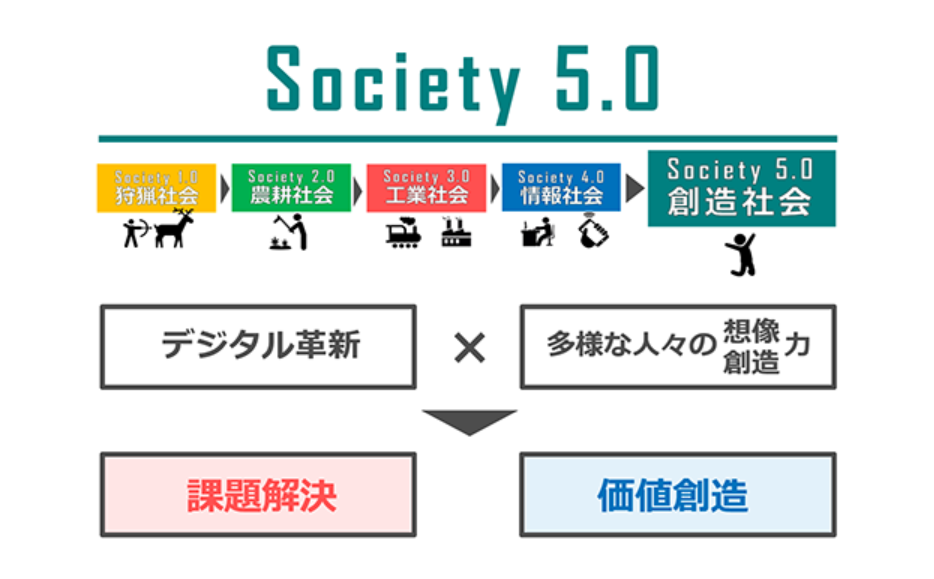

Society5.0はいわゆる造語にあたり、政府は現代までの人類史を下記のように分類することで、未来社会をSociety5.0と表現しています。

■政府が分類したSociety1.0からSociety5.0

Society5.0の名前の由来について、政府関係者は「会議に参加していた民間議員たちはドイツが2011年に提唱した『インダストリー4.0※注』を意識していた。その先を行くという意味で『5.0』が用いられたのだろう」と話しています。

※注 インダストリー4.0=ドイツが政策として2011年から使い始めた用語で、インターネットや人工知能を工場の自動化や効率化に生かす、第4次産業革命を指す。

文部科学省の「動画でわかるSociety 5.0 令和3年版科学技術・イノベーション白書」

Society5.0で描かれている社会像とは

政府は2016年に閣議決定した「第5期科学技術基本計画」では、Society5.0を「サイバー空間とフィジカル空間を⾼度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両⽴する⼈間中⼼の社会」と表現しています。それから5年後の21年に閣議決定された「第6期科学技術基本計画」では、改めてSociety5.0の重要性を強調し、目指す社会像を具体的に「国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会」「一人ひとりの多様な幸せが実現できる社会」と示しました。それぞれの目標のポイントを紹介します。

■政府が掲げた目指す社会

国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会

Society5.0によって社会はどう変わるか

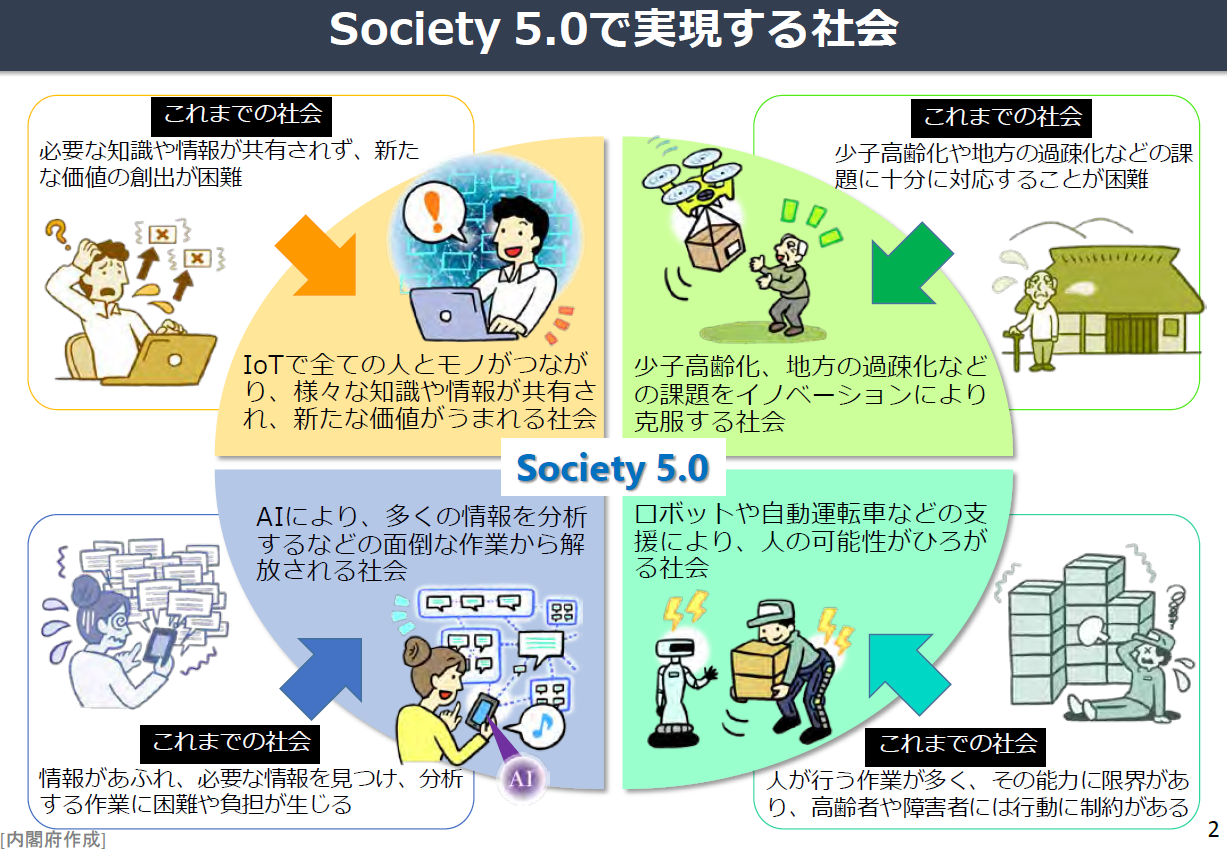

インターネットを使える環境が広がり、多くの人が様々な情報にアクセス出来る現代は「情報社会」に分類されています。ただ、世の中には情報が乱雑にあふれており、知識や情報が共有されなかったり、分野を横断した連携が不十分であったりといった点が課題視されています。こうしたデータの整理は、人の能力では限界があり、膨大な情報の中から必要なデータを見つけて分析する作業には非常に困難が伴うためです。また現代社会では、まだまだ人の力が必要とされる場面が多く、医療や教育、農業・漁業、工業など、様々なところで人手不足が課題となっています。その一方で、年齢や障害などによって、行動範囲や労働が制約されている人たちがいます。

社会課題を解決できる未来社会

こうした社会課題を解決できる未来社会が「Society5.0」とされています。政府が期待を寄せているのは高度な人工知能やIoT、ビッグデータ、ロボットといった新しい科学技術の発展です。ビッグデータには今よりもさらに膨大なデータが蓄積されていき、その大量のデータの処理を人工知能が担うことで、生活者には必要な情報が、必要なだけ提供されるようになります。そして、あらゆる場面で効率化と省人化が図られていき、ロボットによる人手不足が解消されるほか、分野を横断した情報共有や新しい科学技術によって、格差や地方の過疎化、少子高齢化などの社会課題に解決をもたらし、世代を超えて互いに尊重できる社会が実現するとしています。

政府が挙げた具体的なイメージ

政府が公表した資料から、Society5.0で思い描く未来の具体例を紹介します。

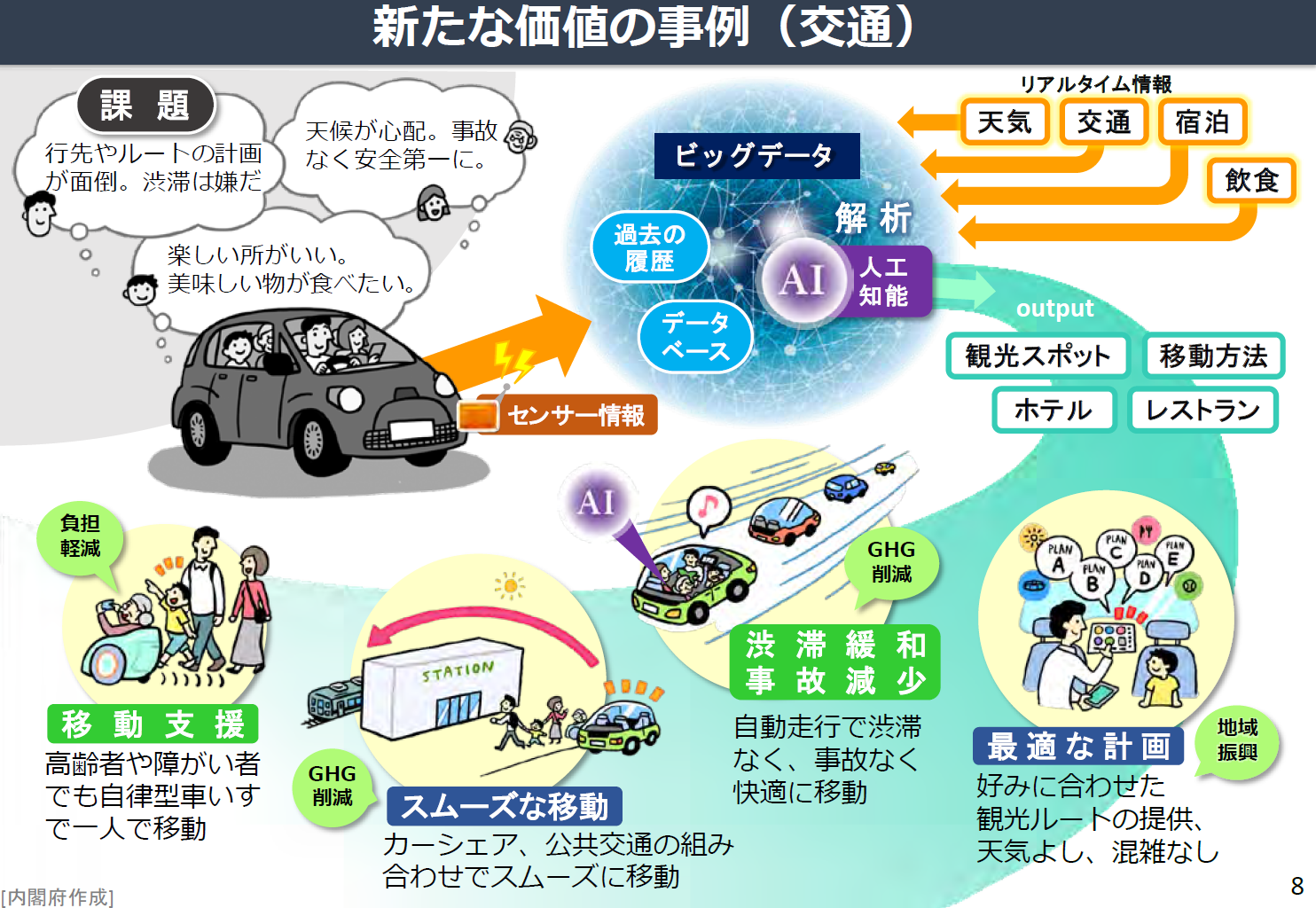

車を使った旅行を計画している家族の例

Society5.0ではリアルタイムの気象情報や道路・交通情報に加え、宿泊施設や飲食店などのデータのほか、家族の過去の行動履歴などが、ビッグデータに集積されています。そうしたデータは人工知能によって解析され、現実社会の家族の好みにあった観光スポットや移動方法、宿泊施設、レストランなどを提案してくれるといいます。

■現在の課題

■Society5.0の解決イメージ

1人で暮らす高齢者の例

医療や介護の場面でもSociety5.0では革新的な変化が起きています。体温や血圧、呼吸数といった体調に関するデータは、リアルタイムでビッグデータに集積されていき、最新の医療情報や実際の医療現場の情報と結び付けられて人工知能が解析します。

■現在の課題

■Society5.0の解決イメージ

ものづくりの現場の例

製造業や物流の現場でも、在庫の過不足や人手不足などの課題が生じています。Society5.0ではロボットや異業種間の連携が生まれ、生産の効率化や省人化が図られると期待されています。

■現在の課題

■Society5.0の解決イメージ

Society5.0で変わる企業

Society5.0が盛り込まれた「第5期科学技術基本計画」の内容は、総理大臣をトップに置いた「総合科学技術・イノベーション会議」で議論されたものです。この会議に民間議員として加わっている一般社団法人「日本経済団体連合会」(経団連)は、Society5.0の推進に向けた提言活動を行っており、18年11月には「Society5.0-ともに創造する未来-」を公表しました。

この提言の中では、Society5.0での企業の変化が紹介されています。

経団連が描くSociety5.0の企業イメージ

産業の高付加価値化

経団連が描くSociety5.0の社会では、企業は社会全体で活力を生み出していくために、既存産業の保護ではなく、まったく新しい事業の立ち上げや、革新的なアイデアを形にしていく「スタートアップ」に軸足を移す必要があるとしています。

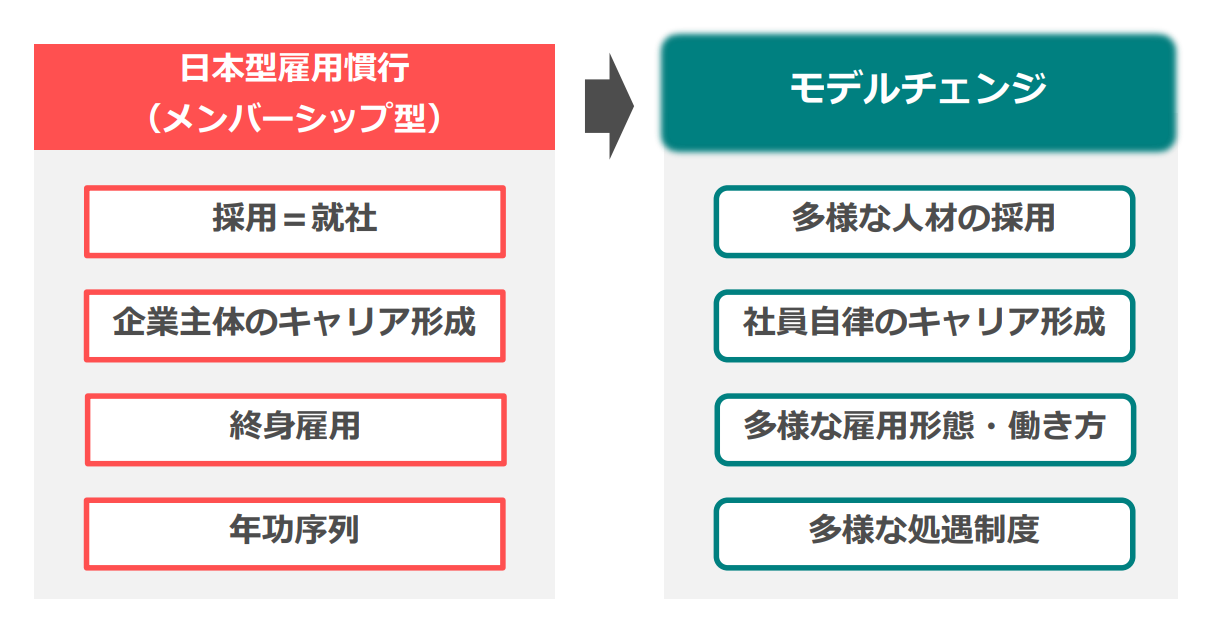

また、終身雇用や年功序列を基盤とした、いわゆる「日本型雇用慣行」からモデルチェンジし、個人の能力を評価して多様な人材の採用につなげたり、雇用形態や働き方を多様化させたりしていくことを求めています。

Society5.0に向けた人材育成

Society5.0の実現に向けて、政府はこれからの社会に求められる人材の育成に注力し始めています。

教員養成フラッグシップ大学構想

政府はSociety5.0に向けて、これまでの教員人材の養成カリキュラムの見直しにも着手しました。22年度からは「教員養成フラッグシップ大学構想」が本格的に始まり、指定を受けた東京学芸大学、福井大学、大阪教育大学、兵庫教育大学の4校では、「STEAM教育」や「データサイエンス」など、既存の教員カリキュラムとは異なる教員養成カリキュラムが実施されていきます。この構想は5カ年計画で、4校の取り組みの成果を基に教員養成の制度見直しなどが図られ、やがては「Society5.0」に適した人材を養成する仕組みを全国に広げていくことを掲げています。

教科書でもSociety5.0を紹介

中学校の教科書でもSociety5.0を紹介しています。21年度から使われている中学校の技術分野の教科書では、検定に合格した教科書会社3社全てがSociety5.0を取りあげ、うち2社は見開きで特集を組みました(20年4月12日付、朝日新聞朝刊)。

文部科学省が18年6月にまとめた「Society5.0に向けた人材育成~社会が変わる、学びが変わる~」の中では、Society5.0において求められる力として、

が必要になると指摘しています。こうした考えは、小中学校、高校に向けて策定された学校教育のカリキュラムの基準である「学習指導要領」にも共通して盛り込まれているものです。

浜田 知宏

2010年、朝日新聞社入社。2015年から大阪本社生活文化部で認知症や不妊治療の取材を担当。2018年からは東京本社文化くらし報道部で、幼児教育・保育の無償化や児童虐待防止法の改正など、主に子どもに関わる法律・制度を取材してきた。22年1月から25年3月まで寺子屋朝日・先生コネクト編集部員。