自立活動とは?6区分27項目や指導プロセス・具体例を専門家が解説

知る・調べる

今枝史雄

大阪教育大学総合教育系特別支援教育部門講師。博士(教育学:東京学芸大学)

特別支援学校、特別支援学級に在籍している児童生徒数の増加により、ますます自立活動の位置づけが重要視されています。この記事では、自立活動の指導プロセスと具体的な実践について、文部科学省が公表している特別支援学校学習指導要領などをもとに、教育学研究者が詳しく解説します。

1.自立活動とは?

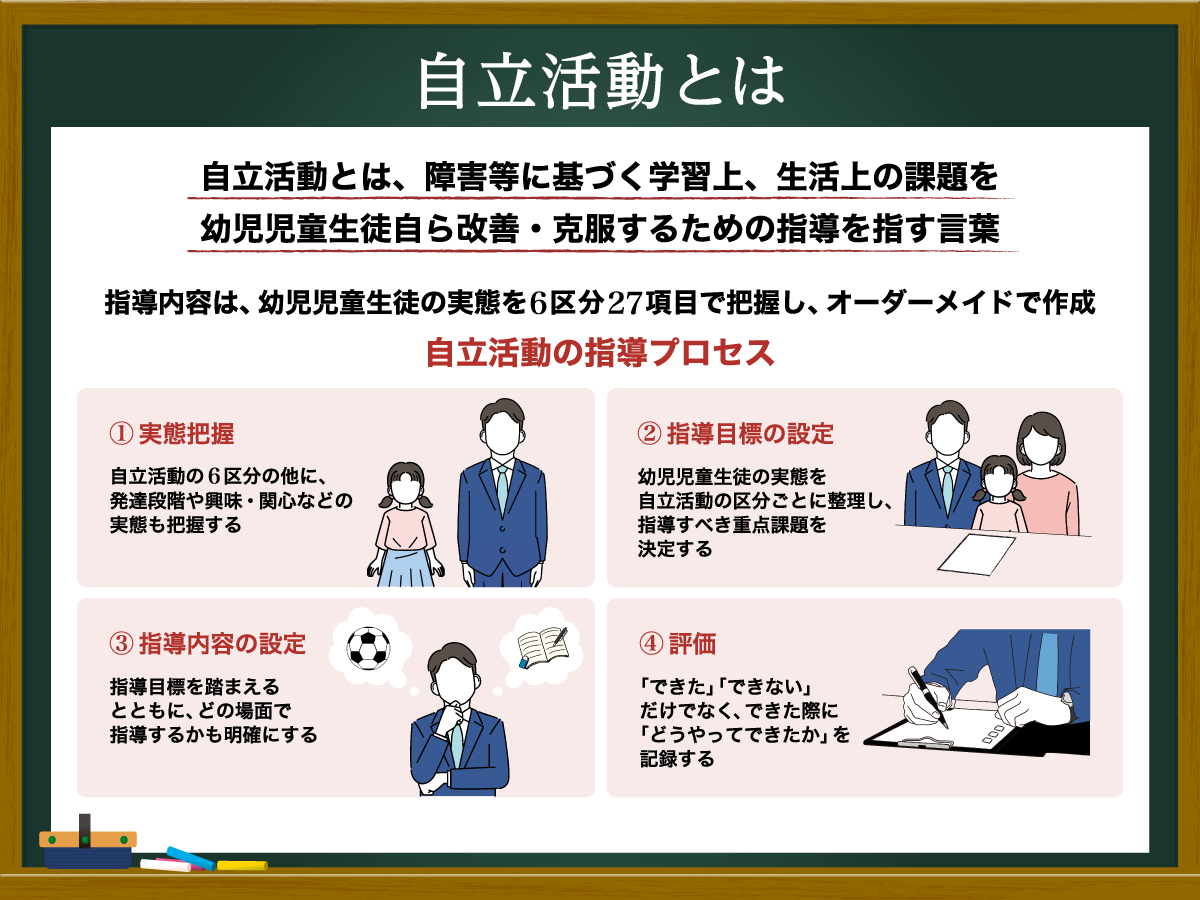

自立活動とは、障害等に基づく学習上、生活上の課題を幼児児童生徒自ら改善・克服するための指導を指す言葉です。特別支援学校学習指導要領の領域別の指導に位置付けられており、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導の場における独自の教育内容となります。指導内容は、教科別の指導のように系統的な内容があるわけではなく、幼児児童生徒の実態を6区分27項目で把握し、オーダーメイドで作成していきます。

ここで重要なのは、幼児児童生徒が自ら取り組むということであり、取り組むためには幼児児童生徒が障害等ゆえに生じる自らの課題を周囲の教員や保護者とともに理解していくことが大切です。また、自立活動の授業で習得したことを、他の授業はもちろん、学校生活全体や社会参加の基盤にすることが必要です。

2.各学びの場における自立活動の位置づけの違い

自立活動は、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、通常の学級という学びの場ごとに位置づけが異なります。

特別支援学校において自立活動は「障害のある幼児児童生徒の教育において、教育課程上、重要な位置を占めている」ものとされ、その活動は特別に設けた授業時間で行う指導を中心とするとともに、各教科等の指導も自立活動の指導に密接に関連させることが求められています。なお、重度障害者で、特に必要のある場合は、各教科等の全部、または一部を自立活動に替えられると規定されています。

特別支援学級では、自立活動を、在籍している児童生徒の状態に応じて特別の教育課程を編成する際に取り入れることとされています。

通級による指導では、自立活動を特別の教育課程を編成する際には参考にし、指導が効果的となるように各教科等の指導と通級による指導の関連を図ることが求められています。このとき、本来の目的とは異なる指導(通常の学級の授業の遅れを取り戻す、予習・復習の目的で各教科の学習を取り扱うなど)を行ってはならないとされています。

通常の学級においては、特別な支援が必要な幼児児童生徒の指導をする際には、自立活動の内容を参考にすることが望ましいとされています。

3.自立活動の6区分27項目

今枝史雄

今枝史雄。大阪教育大学総合教育系特別支援教育部門講師。博士(教育学:東京学芸大学)。大阪府立支援学校の教員を勤め、大学院にて博士号取得後、2018年より現職。2022年に日本LD学会学会発表奨励賞を受賞。