国語教員よ、縦書き板書を続けよう #以上教育現場からでした

教育話題

2024.08.22

社会応援ネットワーク

学校へのICT(情報通信技術)導入が進むにつれて増えていることの一つに、文字の横書きがあるのではないでしょうか。授業のやり方も変化し、板書をしない先生もいらっしゃるでしょう。子どもたちにとっては、文字を書く機会自体、貴重なものかもしれません。そんな状況に危機感を抱いているのが、中央大学杉並高等学校(東京都杉並区)国語科教諭の菊地明範さんです。菊地さんのお話に耳を傾けてみましょう。

1963年、埼玉県浦和市(現さいたま市)生まれ。中央大学大学院文学研究科国文学専攻博士課程前期・後期で学び、91年3月から大韓民国暁星女子大学校専任講師。93年から現職、95年から明海大学兼任講師。大学附属であることにこだわった古典の授業を展開している。2006年防災士。学校防災を考える会事務局長。共著に「高校生が見たサハリン・樺太」(中央大学出版部)、「にほんご新標準日語教程 中級1・2」(大連出版社)、「小倉和歌百首註尺」(桂書房)などがある。

「三月記」から考える

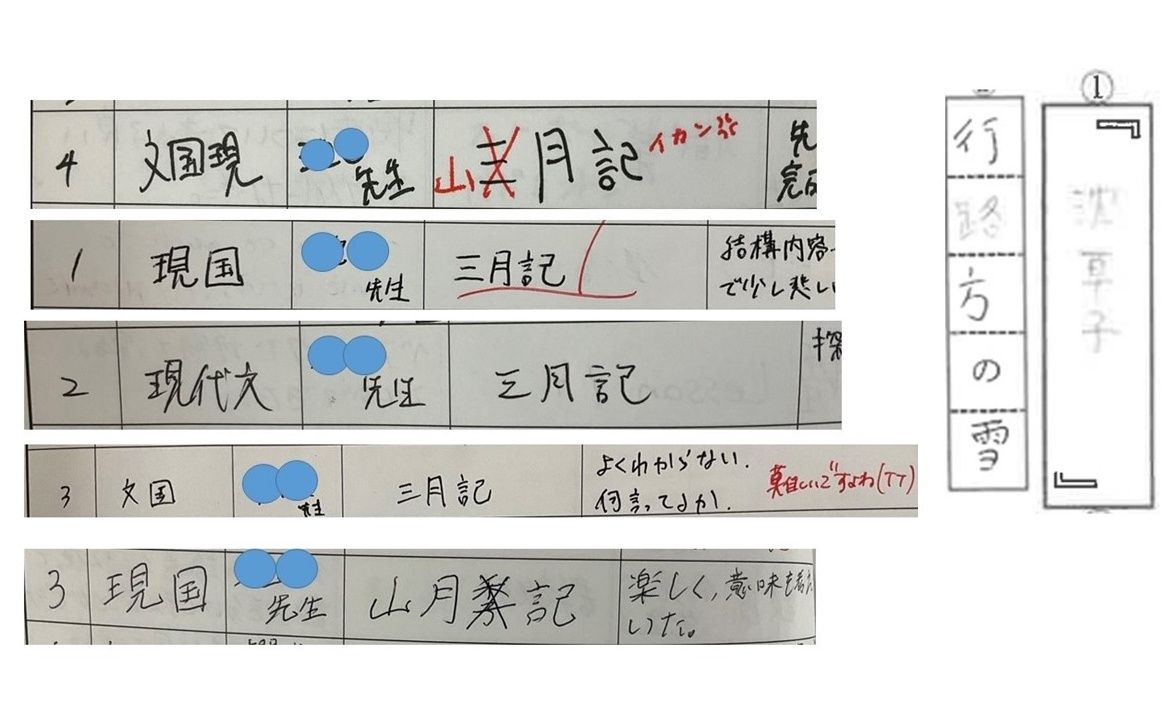

「三月記」。新しい小説の題名ではない。中島敦の「山月記」の誤表記である。どこで見つけたかと言うと、私が担任するクラスの学級日誌。恥をさらしているようで心苦しいが、私の話はこの「三月記」からはじまる。

試みに他のクラスの学級日誌をチェックしてみた。あろうことか8クラス中4クラスに「三月記」を見つけてしまったのだ。そしてもう一つ「山月季」という誤記も見つけた。何なのだこれは。いったい何が起こっているのだ。不思議でしょうがない。

誤記の多くは、たとえば「夏目漱石」と書こうとして「瀬石」と書いてしまったり、「李白」と書こうとして「季白」と書いてしまったり、「歓迎」と書こうとして「観迎」と書いてしまったりと、書き慣れていない漢字だったり、よく似た形の漢字があったりすることで生じていたと思う。「三月記」は今まで見たことがなかった。

「三」も「山」も小学校1年生で習う漢字であり、難しくもなければ、意味も形もまるで異なるのだ。「山月季」に至っては書いた生徒の頭の中で何が起こっているのか想像ができない。これはいったいどのような現象なのだろうか。笑い話では片付けられない、何か重大なことが若者の頭の中で起きているのではないだろうかと心配になってきた。

そして迎えた期末試験。「白楽天の詩を読んで、影響を受けた平安時代の作品をあげなさい」。その答えの中に

社会応援ネットワーク

全国の小中学生向けの『子ども応援便り』編集室が、2011年東日本大震災時、「メッセージ号外」を発行したのを機に設立し、文部科学省等の委託で被災地向けの「心のケア」の出張授業を開始。以降、全国の小学校に『防災手帳』を無料配布するなど、学校現場からの声に徹底して応え、心のケア、防災、共生社会等の出張授業や教材作り、情報発信を続ける。コロナ禍では「こころの健康サポート部」サイトを立ち上げた。書籍に『図解でわかる14歳からのストレスと心のケア』『図解でわかる 14歳からの自然災害と防災』(太田出版)など。