「教員ジャンキー」が支える学校現場 #以上教育現場からでした

教育話題

2023.05.21

社会応援ネットワーク

1997年、沖縄県那覇市生まれ。琉球大学教育学部卒。大学4年次に、琉球大学教授・長谷川裕、名古屋大学教授・内田良、琉球新報、現役の教諭らの協力を得て、「教員の『魅力』を考えるシンポジウム」を主催する。20年から臨時的任用教員として沖縄県内の小学校に勤務。22年から本採用として現職。

学生時代の取り組み

教員を目指す琉球大学教育学部の学生が、教員の働き方について考えるシンポジウムを5月18日に同大で開催する。学生らは教員の長時間労働に疑問を抱きながらも「大学では働き方に関する講義が少ない」と疑問を持ち、自ら考える機会を創出することを決意した。2019年4月27日付 琉球新報

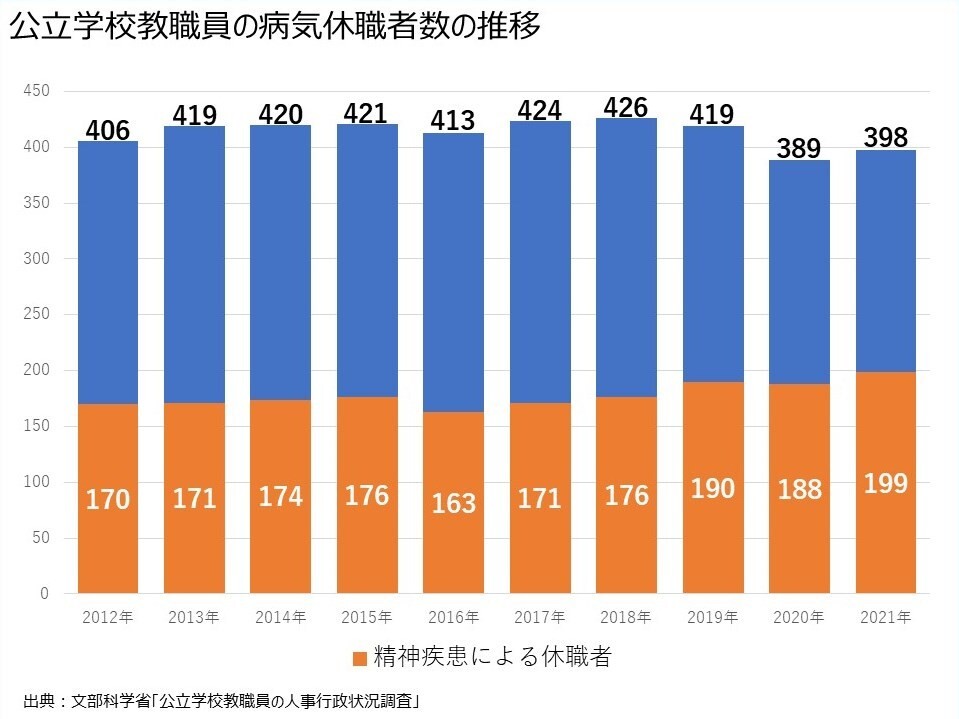

学⽣時代、SNSで教員の長時間労働や全国学力テストなどに関する嘆きを目にする一方、教育学部共通(専攻問わず全員が受ける)の講義に、教員の働き方や階層に関するものがほとんどないことに疑問を感じていた。そこで私は、卒業論⽂のテーマを「なぜ教員は⻑時間労働をするのか」に設定し、さまざまな⽂献を読み、公⽴⼩学校で参与観察を⾏った。その過程で、教職員の精神疾患による休職率は沖縄県が全国ワースト 1 であることを知った(22年9月26日付琉球新報)。現在もこの状況は悪化している。

そのような環境で働くことを恐れた私は、⼤学3年⽣から民間企業への就職活動を始めた。しかし、特にやりたいこともなく、就職活動に⾝が⼊らなかった。「自分は悪くないのに何で教員を諦めなければならないのだろうか」と教員を断念するのではなく、教員の働き方を変えることはできないだろうかという思いに至った。

社会応援ネットワーク

全国の小中学生向けの『子ども応援便り』編集室が、2011年東日本大震災時、「メッセージ号外」を発行したのを機に設立し、文部科学省等の委託で被災地向けの「心のケア」の出張授業を開始。以降、全国の小学校に『防災手帳』を無料配布するなど、学校現場からの声に徹底して応え、心のケア、防災、共生社会等の出張授業や教材作り、情報発信を続ける。コロナ禍では「こころの健康サポート部」サイトを立ち上げた。書籍に『図解でわかる14歳からのストレスと心のケア』『図解でわかる 14歳からの自然災害と防災』(太田出版)など。