空に飛びたった列車 地元鉄道への愛情を高校生が演出

教育話題

浜田 知宏

町おこしの力になりたい 集まった生徒たち

「プロジェクションマッピングやってみない?」

茨城県水戸市の中心部から電車で約40分の港町にある県立那珂湊高校で、教員たちが生徒に声を掛けたのは、昨年7月のことだった。

生徒が通学に使う「ひたちなか海浜鉄道」の町おこしイベントの一環。2021年6月に終点の阿字ケ浦駅に設立された「ひたちなか開運鉄道神社」のご神体になった地元の人気列車「キハ222」をスクリーンとし、地域の魅力をプロジェクションマッピングで映し出す。そんな企画の誘いだった。

「えっ、楽しそう。やってみたい」

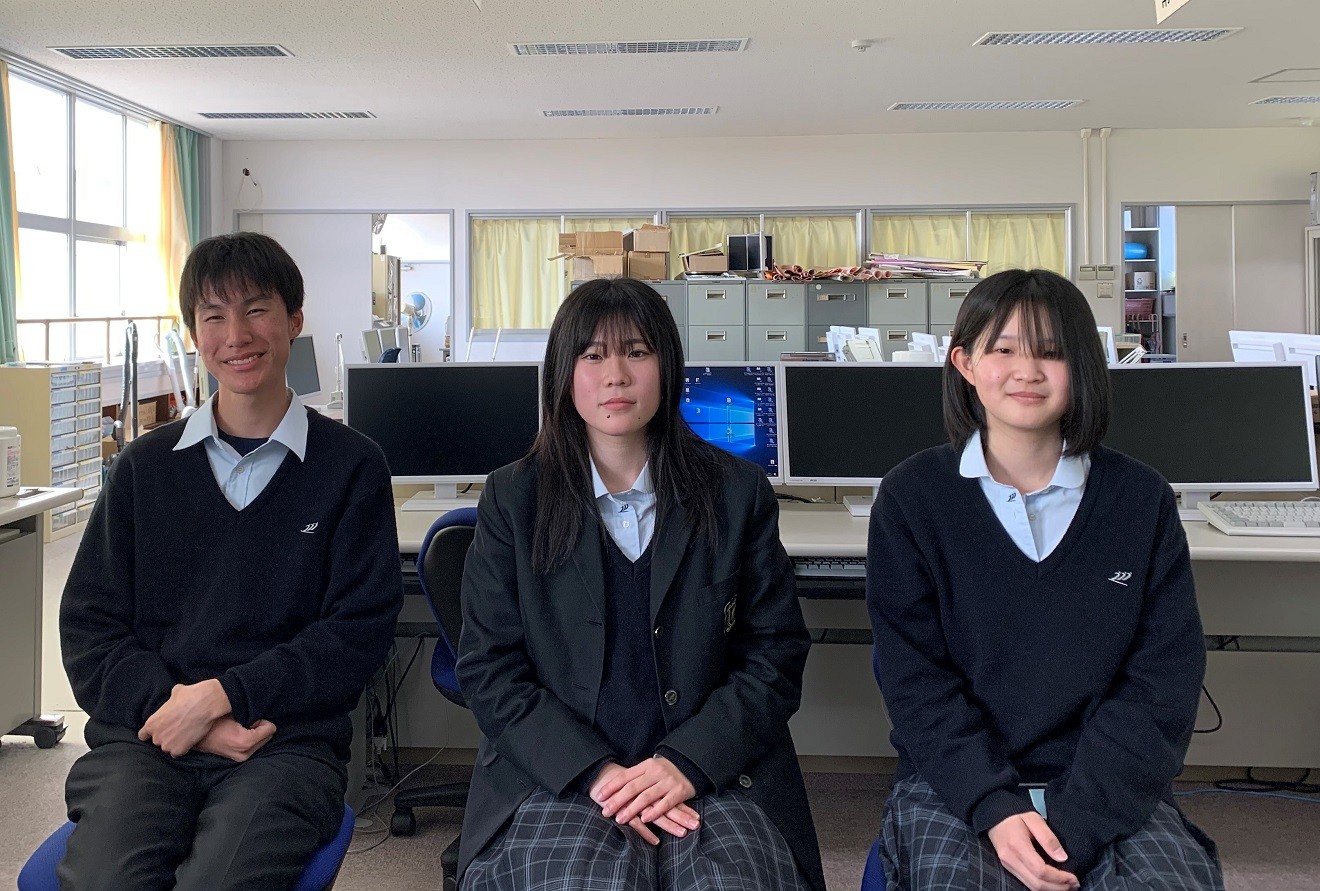

すぐに同校の商業系学科の生徒5人が有志で集まり、11月中旬の本番に向けてプロジェクションマッピングの制作を始めた。同校は前身「湊町立湊商業学校」の頃から、生徒たちが地元商店街などの地域活性化に熱を注いできた文化がある。「先輩たちの姿を見て憧れていたが、コロナ禍でそういう機会もほとんどなかった。だから、私たちにはやっと巡ってきた貴重なチャンスでした」と、チームで中心的な役割を務めた須崎凛音(りんね)さんは振り返る。

メンバーはそれぞれの部活動でも大事な大会を控えていたが、時間を見つけてはスマートフォンのテレビ電話で連絡を取り合って構想を練り、作業を進めるために学校のパソコン室に足しげく通った。

地元への愛情がテーマ 表現に苦心した生徒たち

ひたちなかの魅力を伝える海、花、キャラクター・・・。「地元の学生だからこそ知っている町の魅力」をしっかりと伝えよう。プロジェクションマッピングのテーマは、すぐに決まったという。

上映時間は約2分間。構成を七つに分けて、最初と最後は全員で考え、中間の五つについては、メンバーそれぞれが、ひたちなかの魅力を持ち寄ることにした。

「有名なのはクジラの大ちゃんだよ」「ネモフィラの花は入れたいね」「歴史を伝えるには酒列磯前神社(さかつらいそさきじんじゃ)があると良いね」

集まったアイデアを基に、地元に繰り出して映像の素材となる写真やイラストの制作に取りかかった。プロジェクションマッピングの作成に使ったツールは「Adobe After Effects」。チームの指導を担当した同校の成冨雅人先生の紹介で、宝塚大学の教授と大学生たちによる3日間の集中講義を受け、ツールの使い方を学んだという。

成冨先生は「私が関わったのは『パソコンを使いたいから学校を開けてほしい』という生徒の要望に応える程度。町の魅力を調べたり、パソコンに入力したりといった作業全般は、全て生徒の自主性に任せていました」という。

各自のタブレットでイラストデータを作成し、学校に持ち寄っては修正した。音楽に合わせて映像が動くよう、本番の直前まで試行錯誤を重ねたという。「アイデアを形にして、2分間に納めるのは大変でした」と須崎さん。「『こうしたい』『これは無理』って、言い争うこともあったよね」と、チームメイトの飛田汐音さんも相づちをうった。「バイトに部活、それぞれが色々な事を掛け持ちながらの参加でした。でも、一緒に作りながら話すことが息抜きにもなっていた。振り返ってみても全力で燃え尽きることができたと思う」と、菊池優樹さんもうなずいた。

完成した作品のタイトルは「アワー・トレジャー(私たちの宝物)」。約2分間の映像は、イラストで描かれた列車が海や神社などの地元の名所を駆け抜けていくストーリーに仕上げた。「鉄道は線路の上しか走りませんが、鉄道の可能性を広げたいという意味を込めました。ひたちなか海浜鉄道はたくさんの人に愛され、魅力的であることが伝わってほしいです」と須崎さん。

「すごいことをやってくれた」

浜田 知宏

2010年、朝日新聞社入社。2015年から大阪本社生活文化部で認知症や不妊治療の取材を担当。2018年からは東京本社文化くらし報道部で、幼児教育・保育の無償化や児童虐待防止法の改正など、主に子どもに関わる法律・制度を取材してきた。22年1月から25年3月まで寺子屋朝日・先生コネクト編集部員。