【アーカイブ動画】メタバースの教育への活用は可能か 寺子屋朝日オンライン勉強会

2022.05.24

浜田 知宏

「『メタバースとは何か?』。これ本当に難しい問いだと思います」。岡嶋さんは冒頭、メタバース業界に続々と事業者が参入している状況について、こう切り出した。

「新しい技術とか、概念が出てくると往々にしてあることではありますが、『自分のところのサービスこそ、メタバースである』『自分のこの製品がメタバースなんだ』と、色々な人が言っている状況です」。ただ、メタバースの事業者や利用者らが描いているイメージには「最大公約数のようなものがある」として、「現実とはちょっと違うロジックで作られていて、自分にとって都合が良い快適な世界、そういったものをメタバースと呼んでいる。おそらくこれが共通の認識ではないか」などと見解を語った。

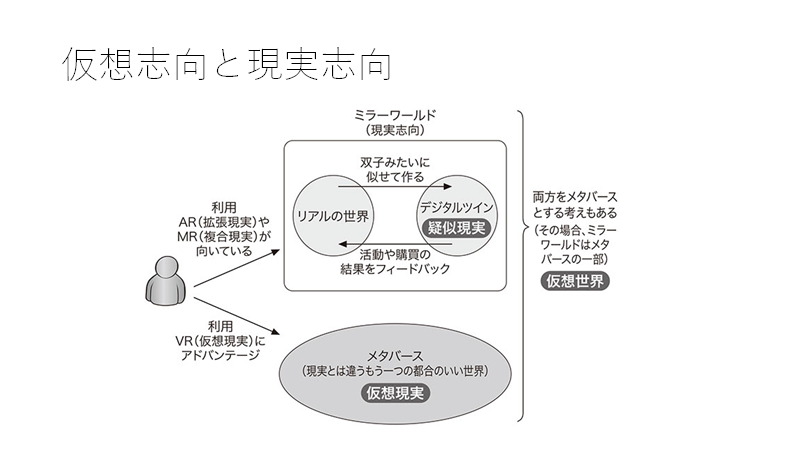

名乗りを上げている事業者らをつぶさに見ると、現実とは全く異なる「仮想の世界」を作ろうという一群と、現実世界の物理法則などに立脚し、現実の双子のような世界を作ろうとしている一群があることを紹介した。現実世界に近い世界は「デジタルツイン」や「ミラーワールド」と呼ばれており、その中でのデータを現実世界にフィードバックすることで産業などに生かすことができるという。

先駆的な利用者へのヒアリングや、岡嶋さん自身が様々なメタバースのサービスに参加した体験を踏まえたメリットとデメリットにも触れた。メリットの一つとして取り上げたのが、現実世界とは異なる分身(アバター)を使うことで、現実のしがらみにとらわれなくなる点だ。

浜田 知宏

2010年、朝日新聞社入社。2015年から大阪本社生活文化部で認知症や不妊治療の取材を担当。2018年からは東京本社文化くらし報道部で、幼児教育・保育の無償化や児童虐待防止法の改正など、主に子どもに関わる法律・制度を取材してきた。22年1月から25年3月まで寺子屋朝日・先生コネクト編集部員。