学校の防災教育とは?目的や取り組み事例、課題、期待される対応を紹介

知る・調べる

八木利津子

桃山学院大学人間教育学部教授・学校保健コース長

命と健康を見守り育む防災教育では、子どもの発達段階に合わせて、防災に関する意識と避難行動、危機回避力を身につける機会や環境をつくるための方策を考えることが大切です。教育現場で学校危機事象に向き合い、常に子どもたちの命と安全確保に努めてきた養護教諭の経験から、防災教育の基本と展望を紹介します。

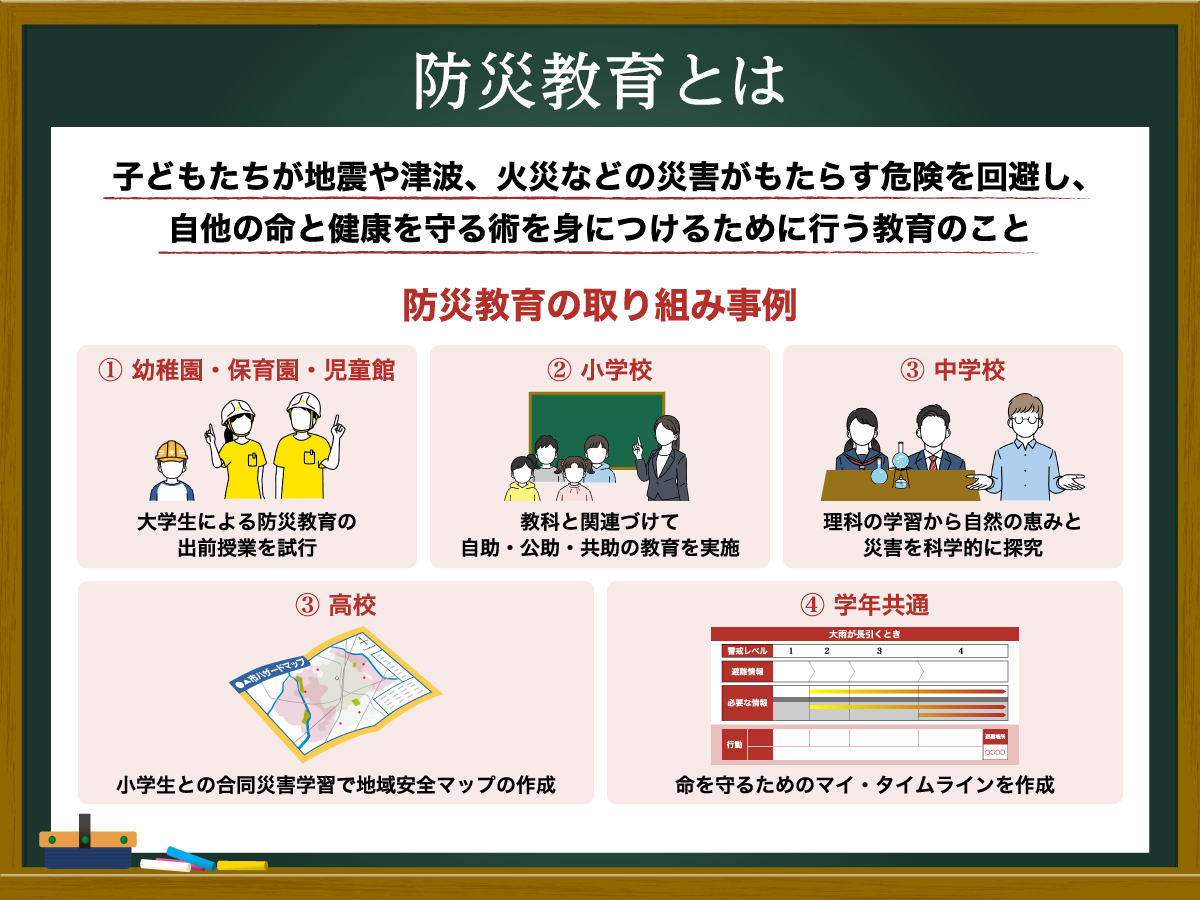

1.防災教育とは

防災教育とは、子どもたちが地震や津波、火災などの災害がもたらす危険を回避し、自他の命と健康を守る術を身につけるために行う教育です。

防災教育では、まず子どもを取り巻く支援者や指導者が、幼児期~青年期の発達段階と学校や園の実態に応じて、防災意識と危機回避行動を身につけることが肝要となります。そのためには、予期せぬ危機場面を想定した学習機会を増やすことが大切です。

例えば、各学校で取り組む避難訓練では、安全教育の一環として立案した避難訓練計画に沿って時間を計測しながら行う、迅速な避難のみに留まっていないでしょうか。負傷者が多数出現する地震場面、火元の特別教室に多くの子どもが残される火災場面の想定や、保護者に予告無しで引き渡し訓練を実践する学校や園はほぼありません。

子どもたち全員が落ち着いて安全に素早く運動場などに集まることに加えて、不測の事態を想定した危機遭遇場面における避難訓練などの実践が重要であり、実効性のある手立てを行うことが大切です。

2.防災教育の目的と育むべき能力

防災教育の目的は、災害から身を守り、被災後の生活を乗り切る能力や他者や地域の安全を支える能力などを養うことです。自然災害大国である日本は、大きな地震による被害を教訓に、ピンチをチャンスに変える力を発揮しています。そこには住民が相互に支え合う姿があり、子どもたちは勇気づけられています。

文部科学省においても、防災教育の目的は以下のような「生きる力」を涵養(かんよう)するものだと提言されています。

引用:3.防災教育支援の基本的考え方丨文部科学省

現在の防災教育では、困難を乗り切る能力としてレジリエンス(ストレスに対応する復元力・回復力)の育成に注力しています。確かにレジリエンスが高い人は逆境に負けにくいと言われていますが、災害はいつ起こるかもわからなければ、どの程度の規模なのかもわからないため、個々の能力では太刀打ちできない可能性が十分に考えられます。

また学校の場合は、災害が発生すると学校の体育館が避難所になるケースが多く、危機管理マニュアルの策定や周知を通して、チームでの支援体制を日頃から考えておく役割分担の認識が不可欠です。

こうしたことから、災害に対しては、教員が子どもたちに単に災害の知識を教えるだけでなく、教員も子どもたちも突発的な状況に直面した際、人と人とのつながりを体感する機会と捉え直して自ら判断し、安全に行動できるようなスキルを習得することが重要であり、それこそが防災教育の目的であると言えます。

3.防災教育の取り組み事例

2011年3月の東日本大震災を契機に、大規模災害に関する危機管理体制の構築が必要となり、2013年の「第2期教育振興基本計画」の中で、学校安全の中心的役割を果たす教員に対する研修や安全管理体制の充実を図る必要性が強調されました(学びのセーフティネット)。

それに伴い、文部科学省からは「学校防災のための参考資料「生きる力」を育む防災教育の展開」(2013年5月)が刊行されるなど、学校安全への取り組みに対する期待が高まっています。

防災教育の具体的な取り組み事例を、学校のカテゴリーごとに分けながら紹介します。

(1)幼稚園・保育園・児童館:大学生による防災教育の出前授業を試行

幼稚園や保育園、児童館の中には、大学生に「防災すごろく」や「防災カルタ」などのゲーム感覚で防災について学べる教材を作ってもらい、さらにそれを使った授業をしてもらっているところがあります。

こちらの取り組みでは、園児や小学生は特別感からインパクトが強く心に刻まれやすく、大学生は教材づくりで防災を再認識できるというメリットがあります。実際に、筆者のゼミ生による出前授業では、身近な危険から身を守る方法を身につけたり、いざという危機場面で落ち着いて避難できるようになったりするなどの学習効果を上げています。

また、授業では共に防災標語や合言葉を作成して、日常の健康行動を視野に入れて取り組んでいます。

(2)小学校:教科と関連づけて自助・公助・共助の教育を実施

小学校では、防災教育が社会科などの教科教育の中でしばしば行われています。例えば、宮城県にある仙台市立田子小学校では、社会科の授業の中で最近発生した自然災害を想起させ、「自然災害の被害を防ぎ(防災)、被害を減らす(減災)のために大切なことは何か?」と発問することで、災害を身近に感じるように促します。

そして、国や地域は協力して対策や事業を進めていることを理解する機会として、自ら情報収集や活用法を知り早めに避難する大切さや判断力を養います(参照:いのちを守る教員のための防災教育ブックレット p.5~15丨国土交通省)。

(3)中学校:理科の学習から自然の恵みと災害について科学的に探究

中学校でも、教科教育と関連付けて行われるケースがよく見られます。例えば、宮城県の岩沼市立玉浦中学校では、理科の授業で「土壌への浸透性の違いを示す演示実験」による気象現象の学習から、気象災害と防災について話し合うといったことが行われています。

子どもたちは、土壌の演示実験を通して水が自然界を循環する中で、自分たちの生活に恵みを与える一方で災害を引き起こす危険性や水害との関連に気がつきます。そして、土地開発や森林伐採、地球温暖化問題等の環境保全の視点から多面的に防災を考え、学習後は地域の小中学生が学びの交流を図り、災害を自分ごととして受け止めていきます(参照:同上 p.17~28)。

(4)高校:小学生との合同災害学習で地域安全マップの作成

ある高校では、総合的な探究の時間やHRなどを活用し、小学生と高校生が合同班を編成して安全マップを作成しています。

合同班が地域を回り、消火栓の設置箇所、危険な箇所、防災用品の備蓄倉庫の場所を確認するほか、狭い裏通りはどこか、避難の妨げになる段差やブロック塀が倒壊している箇所はないか、通学路は安全かなどを見て回り、それらを写真撮影し地図に貼ります。また、子どもたちの学習意欲の喚起のために、高校生の授業(ペットボトルや砂を使った土石流や液状化の実験、小麦粉を用いた火山噴火の実験)を通して防災の必要性を小学生に伝えることもしています。「防災まち歩き」の合同学習は、地域住民と一緒に行うことで、クイズラリーや防災啓発の壁新聞づくりへと拡がっています(参照:『教師のための防災教育ハンドブック』)。

(5)学年共通:命を守るためのマイ・タイムラインを作成

防災教育では、マイ・タイムラインの作成もよく取り入れられています。マイ・タイムラインとは、誰もが落ち着いて安全に避難することを目的に、個々で作成する防災行動計画です。例えば台風や前線による大雨で発生する豪雨災害に備え、川が氾濫するまでに、いつ、誰が、なにをしておけばいいのかを前もって考え、まとめておきます(参照:水害に備えた防災教育〈マイ・タイムラインの活用について〉丨文部科学省)。

マイ・タイムラインを作成するときは、体育科・保健体育科や特別活動で行うだけではなく、家庭科や道徳、理科、社会科で指導する学習を生かすことも重要です(参照:『保健教育における個別指導の考え方、進め方』令和5年度 p.44丨日本学校保健会)。

4.防災教育の課題

防災教育の今日的課題の一つに、子どもや教員の危機管理意識や学校危機対応の認識差が挙げられます。学校現場では日常の傷病対応をはじめ、事件・事故・災害など、危機発生後の対応(救急処置や心のケア)のいわば「クライシスマネジメント」に追われています。

しかし、クライシスマネジメントのみの場合、事前のシミュレーションが行われないことから、災害が発生した時の備えが不十分となり、子どもも教員も心理不安の増大をきたしたり、アレルギーなどの持病が重症化したり、さらなるトラブルを招きやすくなります。

また「防災・減災、国土強靱化新時代」に向けて組成された防災教育・周知啓発WG(防災教育ワーキンググループチーム)からは、「全国の概ね全ての小・中学校で防災訓練が実施されているが、地域特有の防災課題に応じた訓練は3割未満であり、実施内容の定型化・形骸化が見られる」「防災教育に十分な時間や人材を充てられない状況や、教員の防災教育に関する資質能力等により教育内容に差が生じてしまう状況が見られる」(引用:防災教育新時代の実現のための提言について丨内閣府〈防災担当〉)といった課題も挙げられています。

5.防災教育で教員や学校に期待されること

では、このような課題を乗り越え、防災教育をより効果のあるものにするには何をしたらいいのでしょうか。方法はさまざまですが、筆者は以下の点が大事だと考えています。

(1)リスクマネジメント能力の育成

学校の防災における子どもたちの様子は受け身的であり、自ら健康的な生活行動(健康行動)を行うことが難しい様子がみられます。これらの現状を踏まえて、子ども自身の主体的な健康行動を促す「リスクマネジメント能力の育成」(危機にいたらないように事前に対処する力の育成や被害防止)にどのように取り組んでいくかが、ますます重要となっています。

筆者の前任校では、毎月の安全目標に応じた「安全教育」と「安全管理」の充実を行っていました。安全教育においては、道徳科や体育科、特別活動の時間を中心に、安全についての知識や技能の習得を目指します。

子どもたちが主体的に自分の身の回りの事象を振り返り、いつ何が起こっても自他の命や安全を守るという態度が身につくように、「生活安全」「交通安全」「災害安全」の3領域――特に生活安全における判断力や行動力の育成、災害時の身の守り方など、安全という概念の学習と危機回避することを経験的に学びます。また、コミニュケーションスキル、ピア・サポート、ストレスマネジメントといったライフスキルを学校のカリキュラムに組み込みました。具体的な日常生活場面をケーススタディとして体験的にトレーニングするワークです。その結果、危機回避力の育成のみならず、心の安定をもたらし不登校支援やいじめ予防にもつながりました(参照:『心とからだの健康』2016年9月号「防犯・防災など事前の学校危機管理における対応」p.23~26丨健学社)。

(2)ヘルスプロモーションの理念の浸透

ヘルスプロモーションとは、WHOが1986年に提起したオタワ憲章による健康の考え方で「人々が自らの健康をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」と定義づけています。

ここでいう「健康」とは社会的、個人的な生活資源であると強調され、身体的な健康面だけでなく、社会的な側面も含む概念です。情報や教育をどんなに充実させても、「対話によるコミュニケーション」や「社会性」を築かなければ健やかに過ごせないという考えを重視しています。

このヘルスプロモーションの理念に基づき人間関係や社会性の育ちを見据え、教育現場を拠点として校区の地域と家庭、学校の三者が共に健康な生活を支え合う人的環境の拡充が望まれます。

(3)合同学年や学校全体で行う健康教育の実施

学校では行事の厳選によって縦割り活動(異年齢集団活動)が減っています。かつては、縦割り清掃、縦割り給食、縦割り遠足、縦割り栽培、縦割り遊びなど縦割り行事が充実していましたが、現在は登下校集団や一部運動会に縦割り種目を導入するなど異年齢集団活動の機会が少ないのが実情です。すべての子どもたちが、心身ともに健やかで安全に過ごすために、「保健・安全指導」を「人間教育」に置き換えて、学級単位で行う予防教育から一歩踏み出し、合同学年や学校全体で行う健康教育を実施することを願います。

教育学者の苫野一徳氏は、よりよい教育実践のあり方について、学校を「信頼・承認の空間にする」というキーワードを挙げ、学び合いによる「相互承認の感度を育む」ことの重要性を指摘しています(参照:『教育の力』p.155~203)。

相互承認の感度を育むコミュニティは、成長過程に応じて異なります。実践コミュニティの場として学校集団を位置づけて、異年齢集団という学校全体に関わるダイナミックな取り組みや活動が、子どもたちにとって危機回避力を備える予防教育になり得るのです。

(4)地域ぐるみの取り組みの推進

地域ぐるみで幅広く健康教育の取り組みを進めることは、子どものリスク予防に大きな意味をもたらすと確信します。これから先起こりうる危機状況に備えて、地域住民を巻き込んだ拡大避難訓練などが例に挙げられます。

(5)危機管理マニュアルの見直しによる危機意識の向上

被災後の心のケアのQ&A含む手引き書の整備も肝心です。地域と学校の協働活動による健康教育を通じて、リスクマネジメント能力の育成に寄与する多様な学習機会を増やしていきましょう。

6.防災教育の今日的展望

防災教育が見直されている昨今、学校への期待感も大きくなっています。ヘルスプロモーションの観点から、「関係性の喪失からくる子どもの孤立」や「社会性の未熟さからくる危険行動」が「大きなリスク」と捉えています。

今後の防災教育では、学校全体の活力と危機意識を高め、子ども同士や子どもと教員と保護者の良好な人間環境づくりを望みます。(編集協力:スタジオユリグラフ藤平泰徳)

八木利津子

桃山学院大学人間教育学部学校保健コース長。京都市立学校養護教諭/京都市教育委員会研修指導員/大学講師を経て2018年より桃山学院教育大学人間教育学部准教授に着任し2020年同大教授、2025年大学統合により転籍し現在に至る。奈良女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了、博士(学術)