社会に開かれた教育課程とは?概念や意義、実例を専門家がわかりやすく解説

知る・調べる

志々田まなみ

国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官

新学習指導要領では、変化の激しい時代に相応しい教育課程の基本理念を「社会に開かれた教育課程」と表現しています。学校教育の学びが社会に開かれているとは、どのようなことを意味するのでしょうか。社会に開かれた教育課程の概念や意義、先進例について、学校と地域の連携・協働に関する専門家が解説します。

目次

1.社会に開かれた教育課程とは

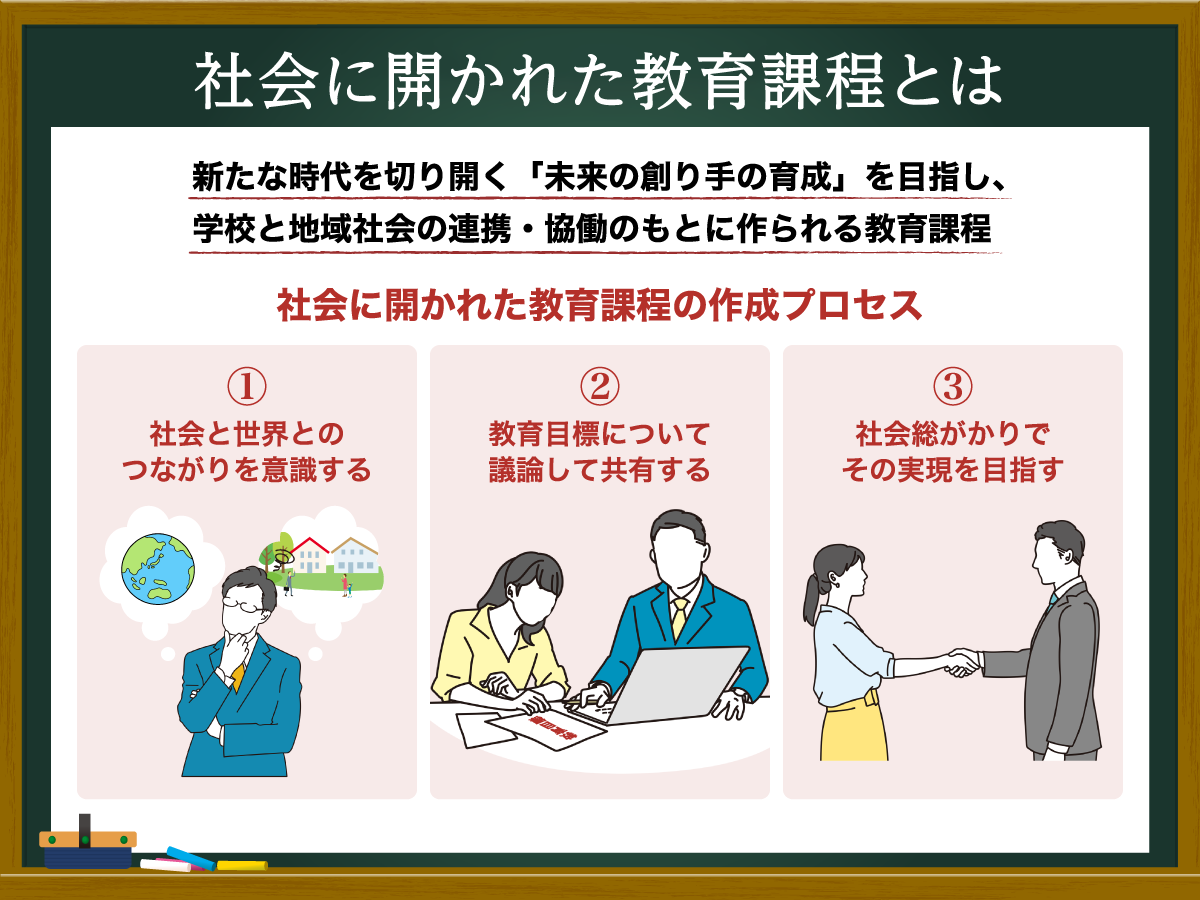

社会に開かれた教育課程とは、「新たな時代を切り開いていく未来の創り手を育成する教育は、学校関係者だけでなく、地域社会のさまざまな立場の人々と連携・協働しながら実現していこう」という考え方のもとに、各学校において作成される教育課程を指しています。

文部科学省では、社会に開かれた教育課程について、以下の三つのポイントを挙げています。

引用:社会に開かれた教育課程 p.6~8|文部科学省

①社会や世界とのつながりを強く意識しながら、②教育目標について議論して共有し、③社会総がかりでその実現を目指すこと、この三つのプロセスを経ながら学校ごとに作成されるのが社会に開かれた教育課程、といえるでしょう。

社会に開かれた教育課程は、今回の学習指導要領(2016年改訂・2017年告示〈高校は2017年改訂・2018年告示〉)で実現するものとして位置づけられています。

2.社会に開かれた教育課程の意義 学習指導要領における位置づけ

社会に開かれた教育課程は、なぜ今回の学習指導要領で実現するものという重要な位置づけがされているのでしょうか。それには今回の学習指導要領の成立背景に理由があります。

(1)新学習指導要領の成立背景

これまで学習指導要領は、時代の変化や子供たちの状況、社会の要請などを踏まえ、おおよそ10年ごとに教育の将来像を描きながら、改訂が重ねられてきました。今回の学習指導要領改訂の議論においても、2030年の社会が想定され、議論が進められていました。

しかし、そこで浮かび上がった社会像は、VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性、の頭文字を取った造語)という言葉が象徴するように、「先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態」でした。当然のことながら、予測困難な時代に対応できる教育の将来像を具体化することは、これまた困難だったのです。

そこで今回の改訂では、次の時代に必要とされる資質・能力については、「これまでの学校教育で育まれてきたものとは異なる全く新しい力ということではない」という立場がとられることになりました。そのため、「資質・能力の三つの柱」や、「生きる力」といった以前からの方針はそのまま用いられています。また、言語に関する能力の育成を重視したそれまでの学習方法(どのように学ぶか)についても、「主体的・対話的で深い学び」へと概念を深化・発展させ、コンセプトが継承されています。

その上で、これまでの学校教育の取り組みに対する多角的なフィードバックを通して、VUCA時代のよりよい学校教育の姿を、各校ごとで模索していくことになりました。

「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」においても、教育課程の改善の視点を、「学校教育が長年その育成を目指してきた、変化の激しい社会を生きるために必要な力である『生きる力』や、その中でこれまでも重視されてきた知・徳・体の育成ということの意義を、加速度的に変化する社会の文脈の中で改めて捉え直し、しっかりと発揮できるようにしていくこと」とまとめています。

(2)社会に開かれた教育課程の意義

志々田まなみ

国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官。広島経済大学教授を経て、2017年より現職。専門は社会教育学、生涯学習論、成人教育論。特に学校・家庭・地域の連携・協働をテーマとし、地域学校協働活動やコミュニティ・スクールの調査を継続中。