コンピテンシーとは? 学校教育における授業づくりでの活用法

知る・調べる

星野真澄

明治学院大学文学部専任講師

変化が激しく予測困難な時代に、よりよい未来社会を創り出すためには、コンピテンシーが欠かせないと言われています。この記事では21世紀に求められるコンピテンシーとは何か、それらを学校教育の中で育むためにはどのような授業づくりが必要なのか、教育学研究者がわかりやすく解説します。

目次

1.コンピテンシーとは

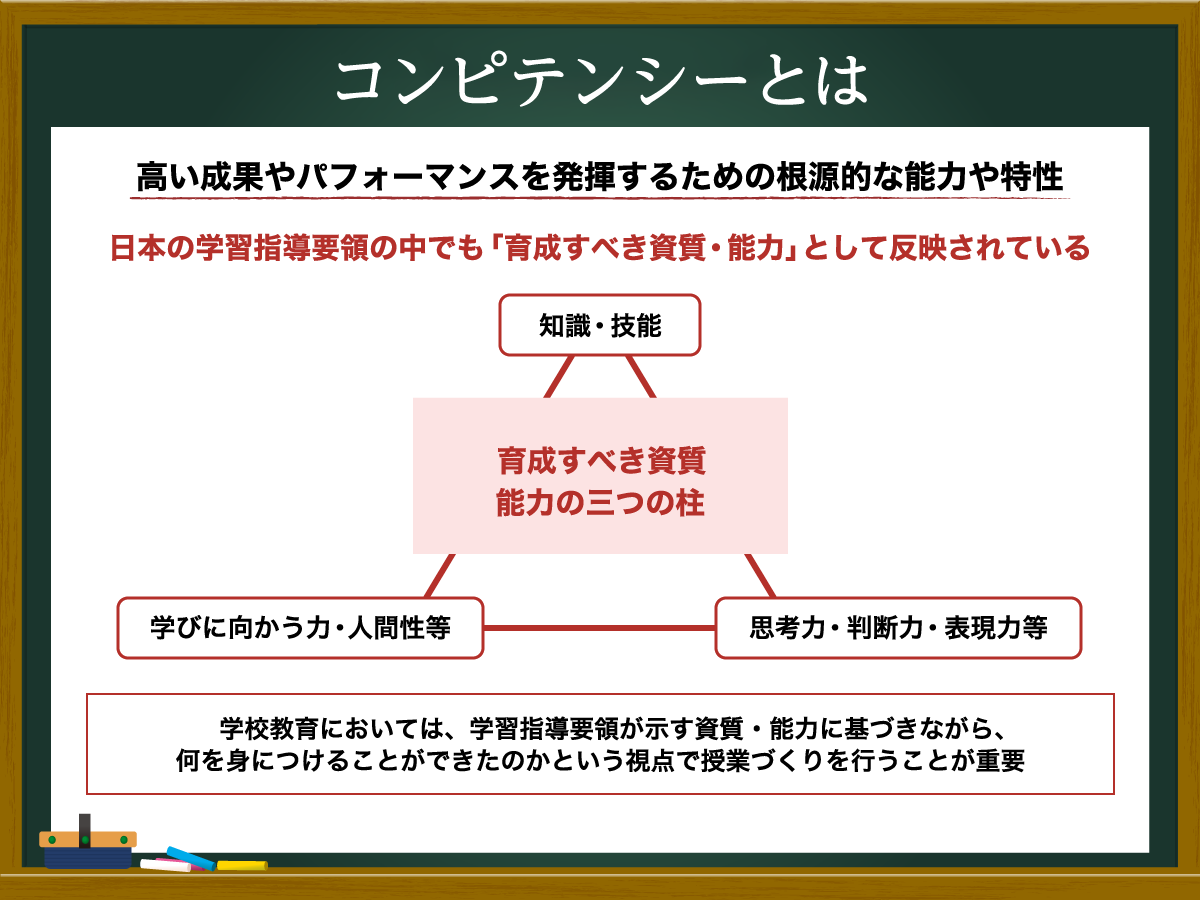

コンピテンシーとは、高い成果やパフォーマンスを発揮するための根源的な能力や特性のことです。単なる知識やスキルだけではなく、その人が持っているモチベーション、価値観、態度を含む包括的な概念で、不確実な状況における複雑な要求にも対応できる人間の根源的な能力を意味しています。

アメリカの心理学者であるデイビッド・マクレランド(McClelland, D.)は、1970年代にアメリカ国務省の依頼で実施した調査をきっかけに、仕事で高いパフォーマンスを発揮する人には、学力検査で測定できる認知能力(cognitive skills)だけではとらえきれない行動特性があることを発見しました。その後、マクレランドの共同研究者であるスペンサーら(Spencer, L. & Spencer, S.)は、コンピテンシーを「ある職務や状況の中で、卓越した業績を生み出す原因となっている個人の根源的特性」と定義づけ、コンピテンシーの概念は、企業の人的資源管理や人材開発の分野で広く用いられるようになりました。

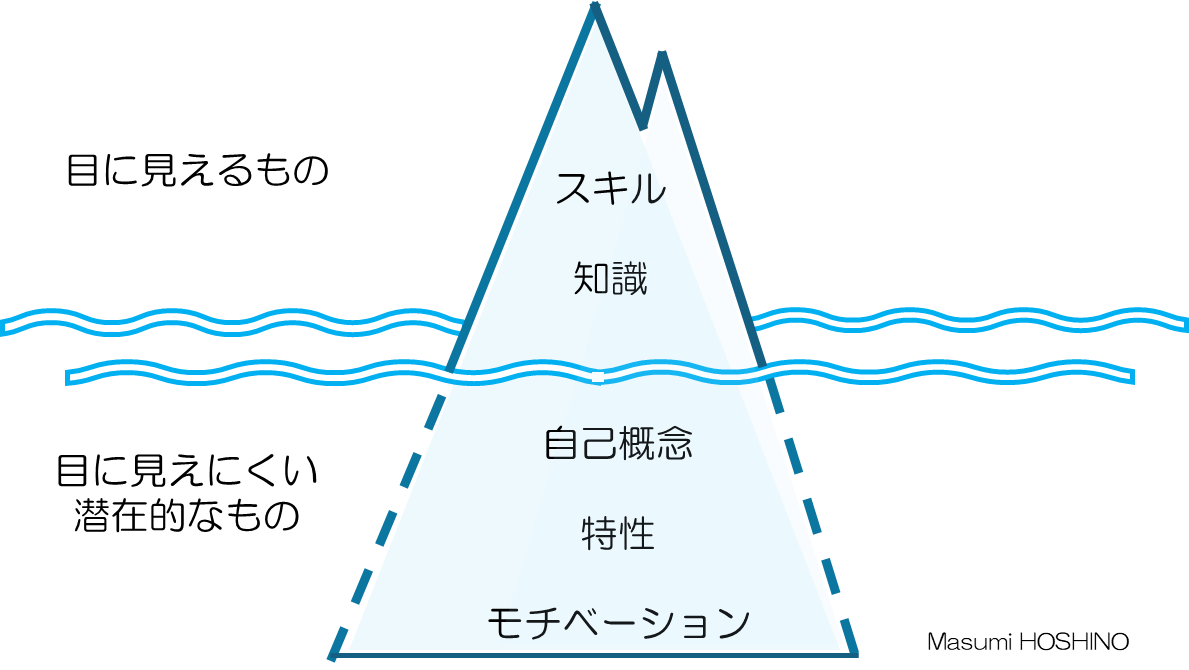

このコンピテンシーの概念は、コンピテンシーの「氷山モデル」として図解され、目に見える知識やスキルは氷山の一角に過ぎず、氷山の根底にある潜在的なモチベーション、特性、自己概念を含めてコンピテンシーと捉えています。

コンピテンシーの氷山モデル 「『Competence at Work』p.11 Chapter 2 Definition of a “Competency”」をもとに筆者作成

2.コンピテンシーが注目されている理由

コンピテンシーが注目を集め始めたのは、1980年代後半以降、新しい知識・情報・技術が飛躍的に重要性を増す知識基盤社会の到来という社会の質的な変化が認識されるようになってからです。予測困難な知識基盤社会を生き抜くためには、変化に耐えられる幅広い知識、柔軟で高度な思考力に加えて、知識を創造し活用することのできる人材を育成することが不可欠だと言われてきました。

コンピテンシーは、高いパフォーマンスを発揮する人の根源的特性であることから、企業の人事評価や人材育成で取り入れられるようになり、経営学、心理学、看護学、教育学などさまざまな分野で検討されてきました。

学校教育においても、児童生徒に身につけてもらいたい資質・能力として、コンピテンシーの育成が注目されています。知識基盤社会の中で何かを成し遂げるためには、知識やスキルの習得だけでは十分な力を得たとは言えず、その力を発揮するために必要なモチベーション、価値観、態度、感情などを含めたコンピテンシーが必要です。

とくにAIなどの人工知能が広く普及していく時代においては、「何を知っているか」ではなく「何ができるか」が問われるようになってきており、包括的なコンピテンシーを磨いていくことが人間的な能力として重んじられるようになっています。

3.教育におけるコンピテンシー

星野真澄

明治学院大学文学部准教授。博士(教育学)。『アメリカの学級規模縮小政策』でアメリカ教育学会賞受賞。ほかに『チャートで学ぶ教育学』(教職課程コアカリキュラムに準拠したシリーズ本)を執筆。『教育における女性リーダーシップ』(風間書房)を共訳。