非認知能力とは?重要視されている背景と育む方法、注意点を詳しく解説

知る・調べる

星野真澄

明治学院大学文学部専任講師

人生を豊かにする秘訣として注目を集めているのが、非認知能力です。就学前教育だけではなく、小・中・高の学習指導要領のなかでも、非認知能力の育成が目指されています。非認知能力が重要視されている背景と、育成する方法を教育学研究者が詳しく解説します。

1.非認知能力とは

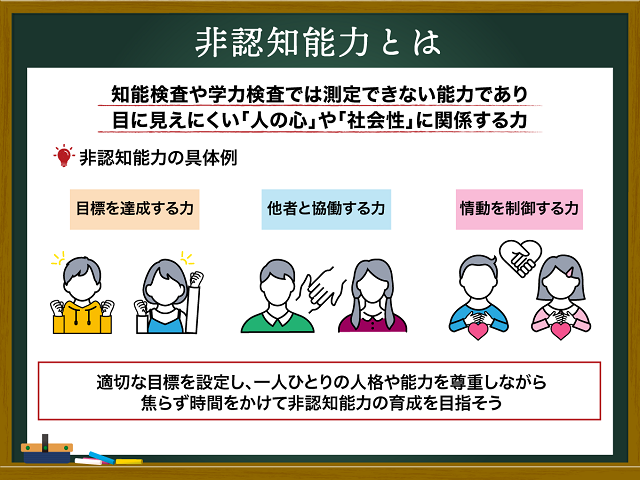

非認知能力とは、知能検査や学力検査では測定できない能力を意味しています。具体的には、やる気、忍耐力、協調性、自制心など、人の心や社会性に関係する力です。

自分を動機づけて高めようとしたり、自分の感情をコントロールしたりしながら、自分と他者を大切にできる非認知能力の育成が、変化の激しい社会のなかで求められています。

(1)認知能力と非認知能力の違い

認知能力(cognitive skills)とは、学力検査で測定できる「学力」や知能検査で測定できる「知能」を示しています。知能検査の結果で示されるIQ(Intelligence Quotient、知能指数)は、認知能力の一つです。

一方で、非認知能力(noncognitive skills)とは、知能検査や学力検査では測定できない能力であり、目に見えにくい人の心や社会性に関係する力です。感情の知能指数と呼ばれるEQ(Emotional Quotient)は、非認知能力に分類されます。

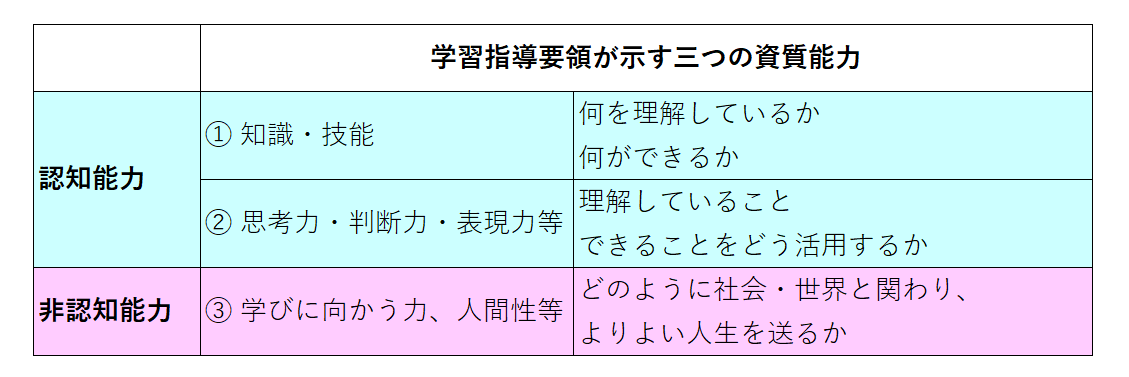

認知能力と非認知能力は、共に重要な能力であり、学習指導要領(2017~2019年改訂版)のなかでもその育成が目指されています。学習指導要領が育成すべきとして示している資質能力は、①「知識・技能」、②「思考力・判断力・表現力」、③「学びに向かう力、人間性」の三つです(参照:平成29・30・31年改訂学習指導要領〈本文、解説〉|文部科学省)。

このうち①「知識・技能」と②「思考力・判断力・表現力」は認知能力であり、③の「学びに向かう力、人間性」は非認知能力といえます。

育成すべき資質・能力の三つの柱をもとに筆者作成

知識基盤社会において、一定の「知識・技能」と、それらを活用できる「思考力・判断力・表現力」という認知能力が重要なことはもちろんですが、知識や情報が急速に更新され、将来の変化を予測することが難しい時代には、とくに「学びに向かう力」をはじめとする非認知能力が重要な役割を果たしていきます。

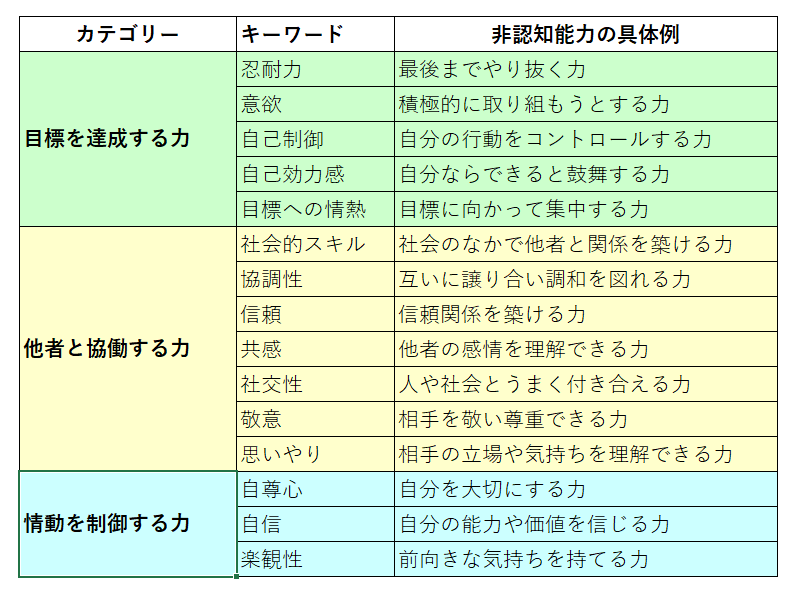

(2)非認知能力の具体例

非認知能力は、自分を動機づけて高めようとしたり、自分の感情をコントロールしたりしながら、自分と他者を大切にできる力のことです。具体的な非認知能力の中身を、キーワードごとに紹介します。

(3)非認知能力が高い人の特徴

非認知能力が高いといわれる人は、次のような能力を兼ね備えた人です。

(4)非認知能力が低い人の特徴

非認知能力の向上が必要な人は、次のような側面がある人です。

星野真澄

明治学院大学文学部准教授。博士(教育学)。『アメリカの学級規模縮小政策』でアメリカ教育学会賞受賞。ほかに『チャートで学ぶ教育学』(教職課程コアカリキュラムに準拠したシリーズ本)を執筆。『教育における女性リーダーシップ』(風間書房)を共訳。