教職員のリスクマネジメントはどうなっている #教職員トピック解説

知る・調べる

社会応援ネットワーク

トラブルはないほうがいいに決まっていますが、どの学校であれ、子どもや保護者との間でトラブルが発生するリスクからは逃れられません。学校で子どもたちがけがをするおそれも同様です。そんな時のリスクマネジメントはどうなっているのでしょうか。公立学校の教職員のみなさんに何かあった時に使える制度や仕組み、相談先などについて解説します。

公立学校の事務職員として勤務した後に、組合活動に従事し、教育予算増額や教職員定数改善にとりくむ。分担執筆に「いまさら聞けない!日本の教育制度」、共著に「事務職員の職務が『従事する』から『つかさどる』へ」がある。

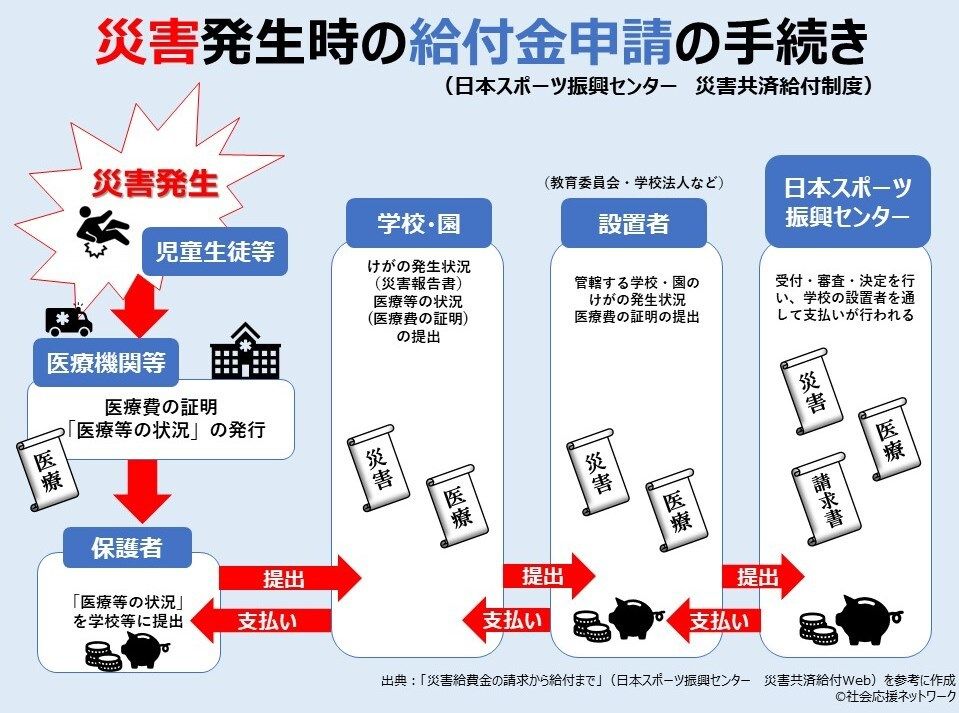

学校の管理下で子どもたちがけがをした場合はどうなる?

学校の管理下における児童生徒の災害(負傷、疾病、傷害、死亡)に対して、学校の設置者が保護者の同意を得て、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間に災害共済給付契約を締結し、給付が受けられるようになっています。国・学校の設置者・保護者の三者による互助共済制度で、現在、全国の学校の約95%の児童生徒が加入しています。「学校の管理下」には、授業中だけでなく、登下校、始業前、昼休み、放課後なども含まれます。

トラブルで教職員が損害賠償責任を負わなければならない時は?

教職員が児童生徒および保護者と教育指導等をめぐってトラブルとなり、補償・弁償を行わざるを得ない場合や、法律上の責任を追及されて提訴されるケースも増えています。こうした、補償・弁償費用や訴訟費用を教職員個人が負担せざるを得ない場合に、補償する共済制度があります。

社会応援ネットワーク

全国の小中学生向けの『子ども応援便り』編集室が、2011年東日本大震災時、「メッセージ号外」を発行したのを機に設立し、文部科学省等の委託で被災地向けの「心のケア」の出張授業を開始。以降、全国の小学校に『防災手帳』を無料配布するなど、学校現場からの声に徹底して応え、心のケア、防災、共生社会等の出張授業や教材作り、情報発信を続ける。コロナ禍では「こころの健康サポート部」サイトを立ち上げた。書籍に『図解でわかる14歳からのストレスと心のケア』『図解でわかる 14歳からの自然災害と防災』(太田出版)など。