キャリア・パスポートとは?書き方、効果的な活用事例をわかりやすく解説

知る・調べる

星野真澄

明治学院大学文学部専任講師

文部科学省は、2020年4月から全国の小・中・高校でのキャリア・パスポート導入を決定しました。キャリア・パスポートとは、どのような目的で行われるものなのでしょうか。文部科学省が例示するキャリア・パスポートの書き方、効果的な活用事例を、教育学研究者がわかりやすく解説します。

目次

1.キャリア・パスポートとは

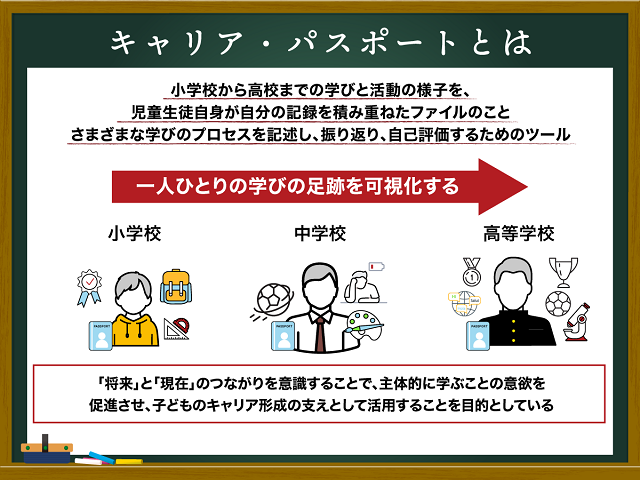

キャリア・パスポートとは、小学校から高校までの学びと活動の様子を児童生徒自身が自分のファイルに記録を積み重ねて、各人の将来のキャリア形成の見通しを立てるためのものです。

文部科学省は、2020年4月から日本全国の小・中・高校でのキャリア・パスポート導入を決めました(参照:「キャリア・パスポート」の様式例と指導上の留意事項 p.5|文部科学省)。

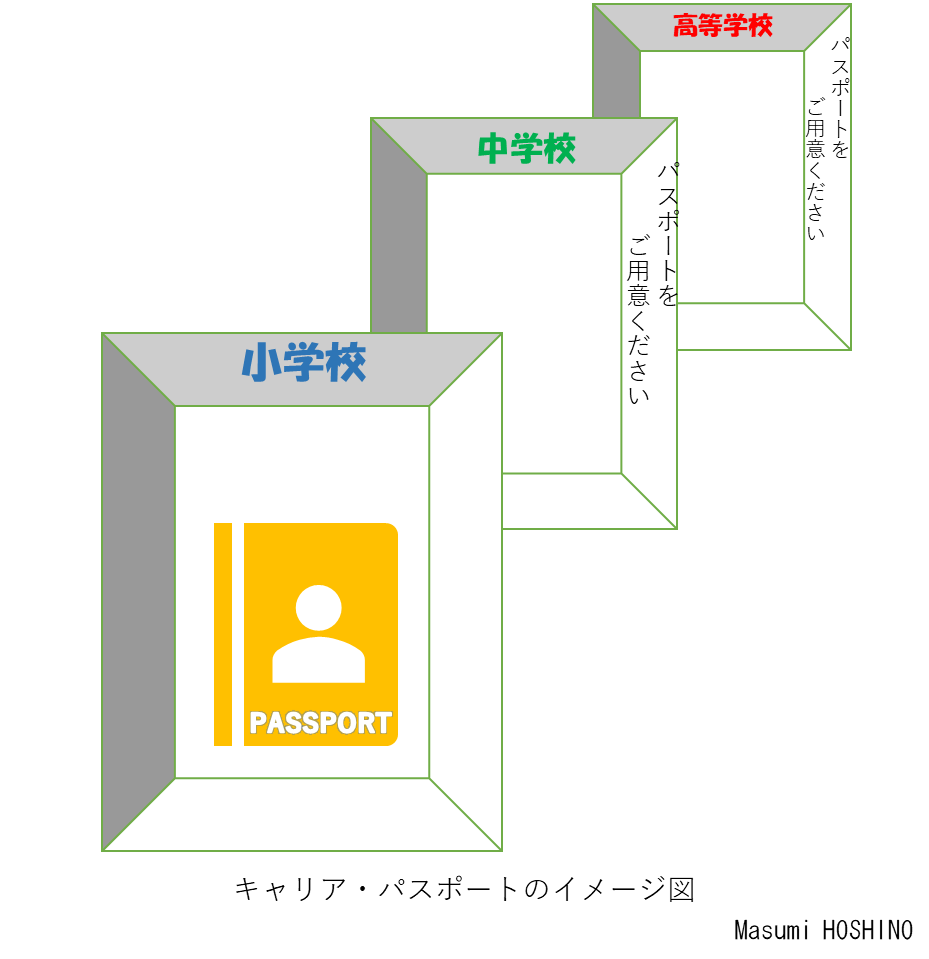

小学校から高校までの12年間を1冊にまとめる点が重要であり、日本全国どの学校に通っていても、学びの足跡を各自キャリア・パスポートに蓄積して、学年や学校を越えて児童生徒の成長をつないでいくことを目指しています。

(1)キャリア・パスポートの目的

キャリア・パスポート導入の目的は、一人ひとりの学びの足跡を可視化して「子どもの将来の夢」と「いま学校で学んでいること」のつながりを意識することで、主体的に学ぶ意欲を促進させ、子どものキャリア形成の支えとして活用することにあります。

文部科学省は、キャリア・パスポートについて、児童生徒にとっての目的と、教師にとっての目的を次のように整理しています。

小学校から高等学校を通じて、児童生徒にとっては、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振り返ったりして、自己評価を行うとともに、主体的に学びに向かう力を育み、自己実現につなぐもの。 教師にとっては、その記述をもとに対話的にかかわることによって、児童生徒の成長を促し、系統的な指導に資するもの。引用:「キャリア・パスポート」の様式例と指導上の留意事項 p.2|文部科学省

小・中・高の学びのプロセスをつなぎ、学校で学んでいることが社会でどのように生かされるのか、自分の将来の夢や目標に向けていま何をしなければならないのかを考え、行動する力を育むものがキャリア・パスポートです。

教師や親など、子どもを取り囲む大人たちは、子どもが頑張って取り組んだことを具体的に褒めてその才能を伸ばしたり、子どもがいま不安に思っていることに対して温かい言葉がけで寄り添ったりと、その時々の成長の記録をキャリア・パスポートに刻んでいくことが目指されます。

(2)キャリア・パスポートが導入された背景

キャリア教育は、小・中・高校の教育活動全体を通して、キャリア形成のために必要な能力を継続的に育んでいくものです。具体的には、児童生徒一人ひとりの社会的・職業的な自立に向けて、必要な能力や態度を育てることを指しています。

しかしながら、これまでのキャリア教育は、就業体験や進路指導といった学校教育の一側面であると捉えられがちでした。そこで、本来のキャリア教育を小・中・高校の教育活動全体を通して行うために、さまざまな学びのプロセスを記述し、振り返り、自己評価するためのツールとしてキャリア・パスポートの導入が提案されたのです(参照:キャリア教育の中核的実践場面としての特別活動 資料6 藤田委員発表資料 p.6|文部科学省)。

2.キャリア・パスポートを作成するときのポイント

キャリア・パスポートは、文部科学省が一例を公開しており、この例を参考にしながら、各地域・各学校の実態に合わせて、柔軟にアレンジすることが期待されています。ここでは、文部科学省の方針に沿って、キャリア・パスポートをアレンジする際のポイントを三つお伝えします。

(1)小・中・高の学びを引き継ぐものにする

キャリア・パスポートは、小学校入学から高校卒業まで、学年や学校種を越えて、引き継げるものにする必要があります。そこで、文部科学省は、以下のような具体例を示しています(参照:「キャリア・パスポート」の様式例と指導上の留意事項 |文部科学省)。

また、キャリア・パスポートは、卒業後のキャリア形成にも活用できるよう、卒業時には確実に本人へ返却することになっています(参照:「キャリア・パスポート」の学年・校種間の引き継ぎについて|文部科学省)。

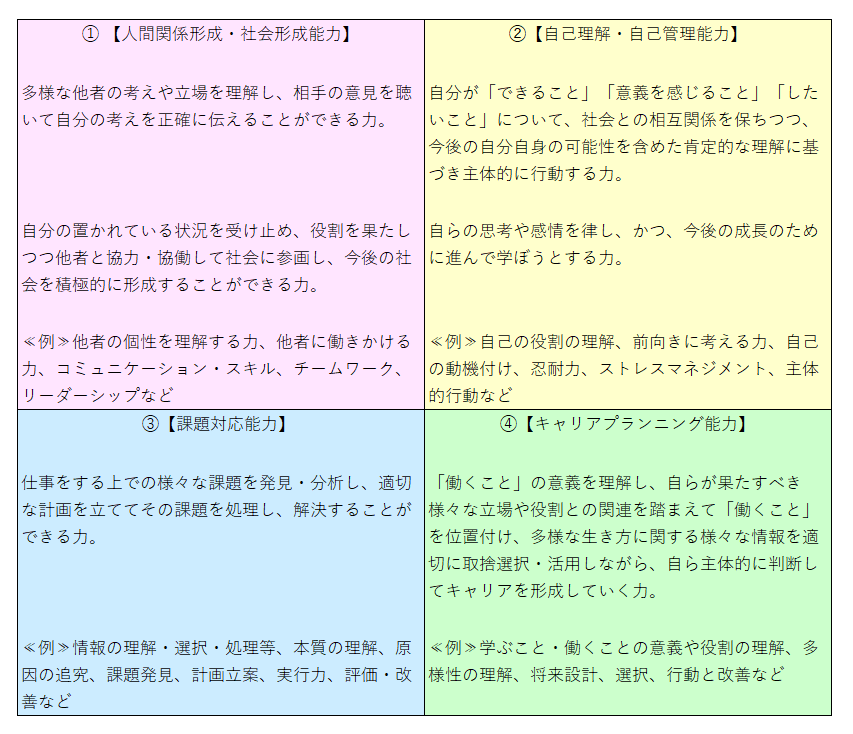

(2)キャリア教育で育成すべき四つの資質能力を盛り込む

キャリア・パスポートを活用する際には、キャリア教育で育成すべき四つの「基礎的・汎用(はんよう)的能力」を意識しながら指導することが重要です。

キャリア・パスポート(例示資料)中学校指導者用をもとに著者作成

これら四つの能力は、授業や学校行事、部活動などさまざまな体験や学びを通して、育成していくものです。

学校だけではなく、家庭や地域における教育のなかでも、これらの能力を育めるよう、共通理解を持ち、子ども一人ひとりが自分らしい生き方を実現できるようにサポートしていくことが大切です。

(3)学校、家庭、地域におけるすべての学びを含む内容にする

キャリア・パスポートに記録する学びの内容は、学校の教科学習だけではなく、学校行事や児童生徒会活動などの教科外活動や、学校外の活動も含めたものとします。具体的には、学びの内容を次の三つの視点で振り返れる内容にすることが求められています。

星野真澄

明治学院大学文学部准教授。博士(教育学)。『アメリカの学級規模縮小政策』でアメリカ教育学会賞受賞。ほかに『チャートで学ぶ教育学』(教職課程コアカリキュラムに準拠したシリーズ本)を執筆。『教育における女性リーダーシップ』(風間書房)を共訳。