指導と評価の一体化とは?実現のための手順やポイントについて解説

2023.08.03

星野真澄

明治学院大学文学部専任講師

新学習指導要領では、カリキュラム・マネジメントの一環として「指導と評価の一体化」が求められています。主体的・対話的で深い学びのなかで、どのような評価が求められるのでしょうか。教育学研究者が「指導と評価の一体化」の意義とメリット、そして実現のための手順について、詳しく解説します。

目次

1.指導と評価の一体化とは

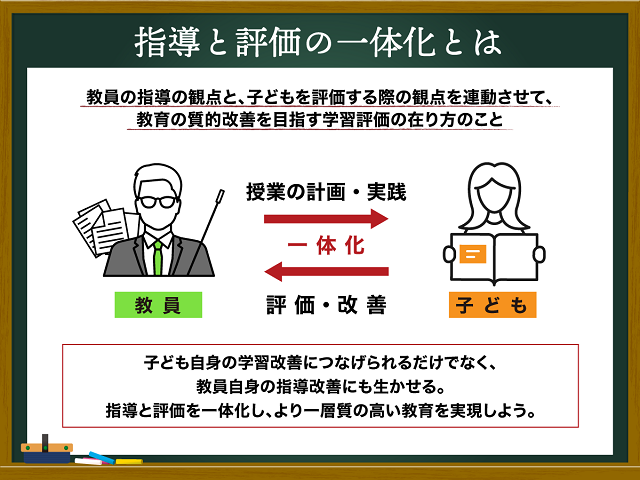

「指導と評価の一体化」とは、教員が指導する際の観点と、子どもを評価する際の観点を連動させることで、教育の質的改善を目指す学習評価の在り方です。具体的には、教員が授業計画(Plan)を立てて実践(Do)した指導の結果、子どもたちは何ができるようになったのかをこまめに評価(Check)すると同時に、教員の指導方法が適切であったのかを教員自身が点検(Check)し、教員の指導を改善(Action)させる取り組みを示しています。

これまでの学習評価は、評価の結果が子どもの学習改善や教員の指導改善に結びついていないことが課題として指摘されてきました(参照:「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料〈高等学校編〉巻頭資料 p.2丨国立教育政策研究所)。学習評価が成績をつけるためだけの「評価」にとどめず、評価の結果を受けて、子ども自身が学習姿勢を改善したり、教員自身が指導を改善したりすることが、教育の質を向上させるうえで大切です。

2.指導と評価の一体化がもたらすメリット

指導と評価の一体化がもたらすメリットは、教員と子どもたちが信頼関係を築きながら、お互いに教育の質を高めていけることです。具体的には、以下の三つのメリットが挙げられます。

星野真澄

明治学院大学文学部准教授。博士(教育学)。『アメリカの学級規模縮小政策』でアメリカ教育学会賞受賞。ほかに『チャートで学ぶ教育学』(教職課程コアカリキュラムに準拠したシリーズ本)を執筆。『教育における女性リーダーシップ』(風間書房)を共訳。