部活動の地域移行とは? 進む背景や、メリットとデメリットを紹介

知る・調べる

2023.06.01

佐藤晴雄

帝京大学教育学部長・教授

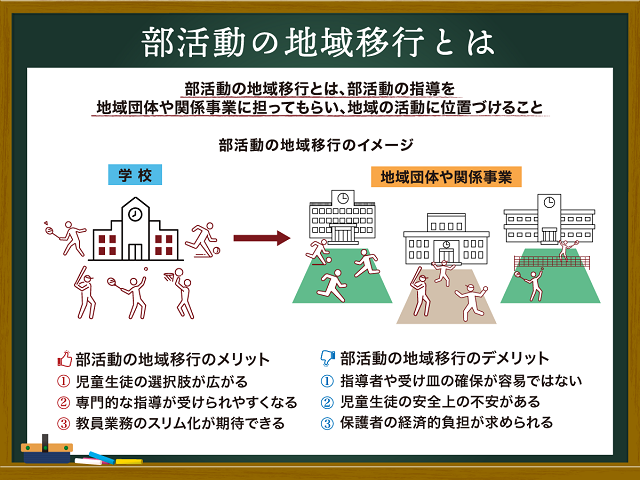

学校の部活動は、児童生徒のニーズの多様化や生徒数減少による活動メニューの縮小化、教員の業務負担増の改善などを理由に、地域部活動に位置付けて、当面は休日の活動を地域に移行することとなりました。この記事では、部活動の地域移行の概要や、メリットとデメリットについて解説します。

目次

1.部活動の地域移行とは

部活動の地域移行とは、これまで学校教員が担ってきた部活動の指導を、地域団体や関係事業に担ってもらうことで地域の活動に位置づけることを指します。こうした取り組みを国は「地域部活動」と呼んでいます。

地域移行が求められる背景には、児童生徒のニーズの多様化、生徒数減少に伴う部活動メニューの縮小、教員数の減少と勤務負担増などが指摘されています(参照:「部活=学校」である必要はない!?地域が主体となって子供たちのニーズに応える 「総合型地域スポーツクラブ」視察レポート丨スポーツ庁Web広報マガジンDEPORTARE)。

そこで、2022年12月に、スポーツ庁と文化庁の両庁名で「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」が策定されました。地域移行はすでにモデル校で試行的に取り組まれていますが、公立中学校の休日の部活動については、2023年度から2025年度までの3年間を改革推進期間として地域移行に段階的に取り組み、可能な限り早期に実現することを目指すものとされたのです。私学や高校については実情に応じて取り組むこととなります。

そもそも部活動における地域連携は、1996年の中教審答申が「学校のスリム化」の観点から、「地域社会にゆだねることが適切かつ可能なものはゆだねていくことも必要」だと述べたところに起因します(参照:21世紀を展望した我が国の教育の在り方について/第4章 学校・家庭・地域社会の連携丨中央教育審議会)。この答申以後、学校の働き方改革の視点から、教員の業務負担の軽減策の一つとして地域移行が現実味を帯びてきたのです。

2019年の中教審答申では、部活動の指導を「学校の業務だが,必ずしも教師が担う必要のない業務」に位置付け、「将来的には,部活動を学校単位から地域単位の取組にし,学校以外が担うことも積極的に進めるべき」だという考え方が示されました(参照:新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について〈答申〉p.33丨中央教育審議会)。その後、上述した「ガイドライン」が策定されたわけです。

地域移行の形態には、次のようなタイプがあります。

文化部活動では、地域団体などが中心になり、受け皿となる「地域文化倶楽部」を創設する形態もあります。

2.部活動の地域移行のメリット

地域移行をめぐっては賛否両論ありますが、そこにはメリットとデメリットがあるからです。メリットには次のようなものがあります。

(1)児童生徒の選択肢が広がる

学校の小規模化に伴い、部活動のメニューが限定されつつある現在、関係する団体や指導的人材の協力を得て地域部活動として実施されれば、その活動メニューが広がります。また、既存の団体に限らず、団体を設立して新たな種目を提供できる可能性も生まれます。

それによって、児童生徒が希望する活動種目に参加しやすくなるでしょう。

(2)専門的な指導が受けられやすくなる

担当する部活動に関して「指導可能な知識や技術を備えている」と回答した教員は48.9%と半数を下回ります(参照:教員勤務実態調査〈令和4年度〉の集計〈速報値〉について p.35丨文部科学省)。教員の資質・能力にかかわらず、担当を求められるケースが少なくないのが実情です。

しかし、地域移行によって、地域クラブに属する専門的指導者や公募による地域の専門家の指導を受けられる可能性が広がります。

(3)教員業務のスリム化が期待できる

文部科学省によれば、教員の約8割が部活動の顧問を担当していますが、担当している部活動の約8割が週4日以上活動(勤務)しています(参照:同上 p.35)。

佐藤晴雄

帝京大学教育学部長・教授。日本大学教授を経て現職。放送大学客員教授を兼ねる。これまで中央教育審議会専門委員、千代田区生涯学習推進委員、藤沢市社会教育委員などを務めた。日本学習社会学会及び日本教育経営学会の功労賞受賞。文部科学省コミュニティ・スクール企画委員およびコミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議委員。