「教員の残業放置は社会の不利益」 給特法改廃求める署名、4万1140筆

2022.07.26

片山健志、浜田知宏

寺子屋朝日編集部

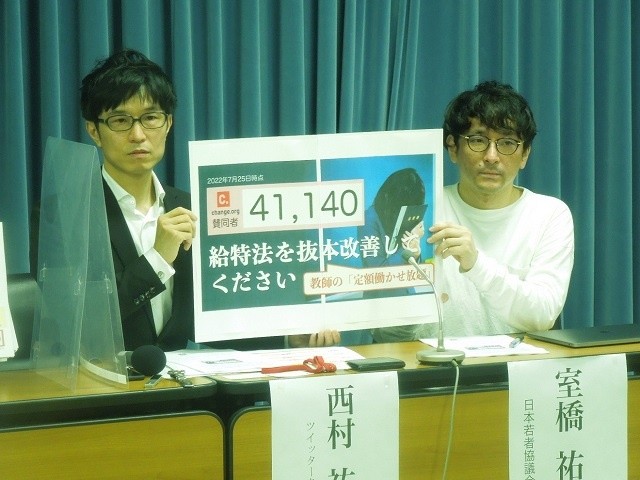

署名活動は「教員5000人が休職!子どもにも影響が…。月100時間もの残業を放置する「定額働かせ放題」=給特法 は抜本改善して下さい! #教師のバトン」というもの。文部科学省で「給特法のこれからを考える有志の会」の5人が記者会見した。

失われた時間意識、コスト意識

呼びかけ人の1人で、岐阜県立高校教員の西村祐二さんは、教員の働き方改革が進められてきたといっても、給特法の抜本的な見直しには手が付けられておらず、その結果、残業の歯止めがかかっていないことを指摘した。署名への賛同者の広がりについて、「社会全体として給特法を議論したいという熱が高まってきていると感じる」と述べた。

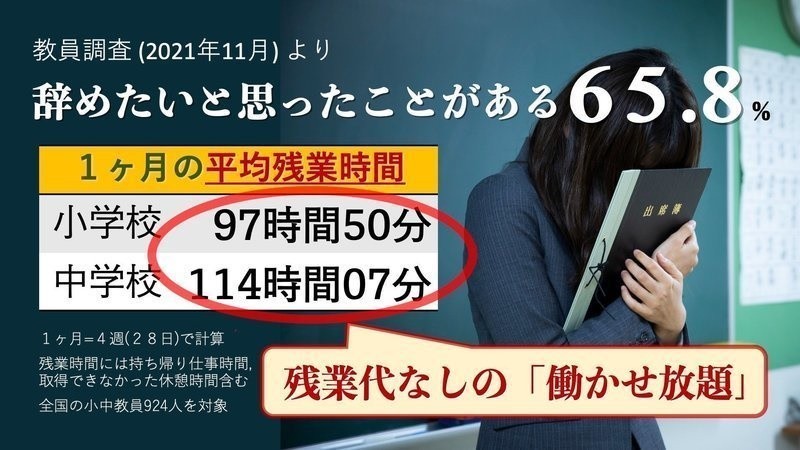

名古屋大大学院教授の内田良さん(教育社会学)は、昨年11月に小中学校の教員を対象に実施した学校の業務に関するウェブ調査で、休憩時間が0分と答えた人が小、中学校ともほぼ半数に上ったこと、この2年ほどの間にほぼ6人に1人は書類上の勤務時間数を少なく書き換えるよう求められた経験があったことなどの結果を報告した。

内田さんは「(1971年制定の)給特法によって定額働かせ放題になった結果、時間管理をする必要性がなくなった。教育現場は時間意識を失い、行政も学校にお願いをすると教員が善意で長時間労働の中でやってくれるのでコスト意識を失っていった」などと歴史的経過を踏まえて解説した。

コンサル会社「ワーク・ライフバランス」社長の小室淑恵さんは、睡眠不足の上司ほど部下に侮辱的な言葉を使うなど攻撃的になるとの調査結果をもとに、教員が睡眠不足を強いられる長時間労働を放置することは、その怒りやイライラが日本中の子どもたちに直接ぶつけられ、抑圧的な教育環境に置くことになる、と指摘した。

留守電や「集中タイム」で時間確保

その上で、同社が関わって実際に残業時間を減らすなど負担軽減に成功した事例を紹介した。

片山健志、浜田知宏

かたやまけんじ 寺子屋朝日編集長。1999年、朝日新聞入社。北海道報道センター、福島総局、東京社会部などで勤務。社会部では文部科学省など主に教育部門を担当。21年4月から現職。 はまだともひろ 寺子屋朝日編集部員。2010年、朝日新聞入社。大阪生活文化部などを経て、東京文化くらし報道部では幼児教育・保育の無償化など主に子どもに関わる法律・制度を取材。22年1月から現職。