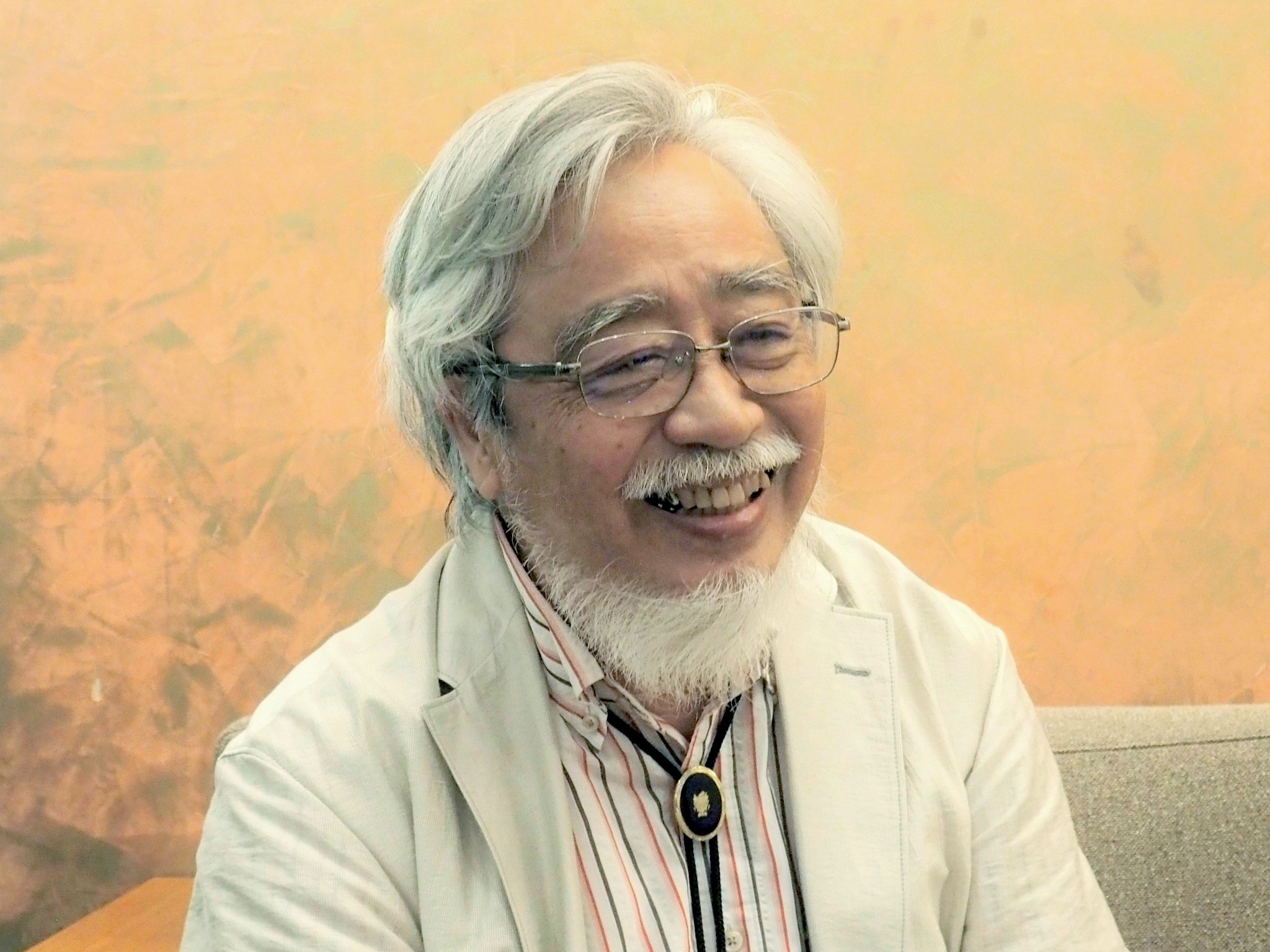

小中高の全学年で「心の健康授業」を 冨永良喜さん #知りたいを聞く

2022.07.05

社会応援ネットワーク

――冨永さんは、阪神・淡路大震災や東日本大震災で強いストレスを受けた子どもたちを長年サポートしていますが、コロナ禍のストレスについてどう考えていますか?

一口にコロナ禍のストレスと言っても、すごく幅が広いと思うんですよ。感染はしたけれども症状は何もなかったという人から後遺症で苦しんでいる人、中には家族を亡くした人まで、その個人差は大きい。一方、感染予防対策で不自由な生活を余儀なくされた、そのストレスも侮れません。特に子どもたちは、オンライン授業なき突然の休校があり、学校再開後はあらゆる行事が制限され、手洗いやマスク着用、黙食が強いられました。夜遅くまでゲームに夢中になり、生活習慣が乱れ、親からは厳しく叱られて、成長過程の子どもたちにとっては大きなストレスになりました。

――コロナ禍のストレスに対処するため、導入した小学校もあるという「マインドフルネス」とはどんなものでしょうか

マインドフルネスは、意識を自分の呼吸に向けることによって心を落ち着かせるというもの。もともとは仏教の行の一つで、ストレス解消というよりも、イライラや不安に振り回されず、自分の気持ちをコントロールする力を身に付けるために行ってきたものですね。例えば、友達のちょっとした一言に対して「すぐに反応しない」「カッとなって行動しない」といった心のゆとりを得ることにつながります。その意味で、マインドフルネスなどのストレスマネジメントを学校に導入することは有効な手段の一つだと思います。

震災同様のトラウマのリスク

ただ、命を脅かすような出来事、すなわちトラウマの場合は、さらに別のサポートが必要になってきます。例えばコロナに感染したことによる誹謗中傷。また、家族や肉親がコロナで亡くなった、あるいは親が仕事を失ったという事態は、当事者の子どもたちにとってトラウマになりかねない体験です。

社会応援ネットワーク

全国の小中学生向けの『子ども応援便り』編集室が、2011年東日本大震災時、「メッセージ号外」を発行したのを機に設立し、文部科学省等の委託で被災地向けの「心のケア」の出張授業を開始。以降、全国の小学校に『防災手帳』を無料配布するなど、学校現場からの声に徹底して応え、心のケア、防災、共生社会等の出張授業や教材作り、情報発信を続ける。コロナ禍では「こころの健康サポート部」サイトを立ち上げた。書籍に『図解でわかる14歳からのストレスと心のケア』『図解でわかる 14歳からの自然災害と防災』(太田出版)など。