「清水寺が出てこない⁉」 GIGA端末のフィルタリングに迫る

2021.09.30

片山 健志

先生コネクト前編集長

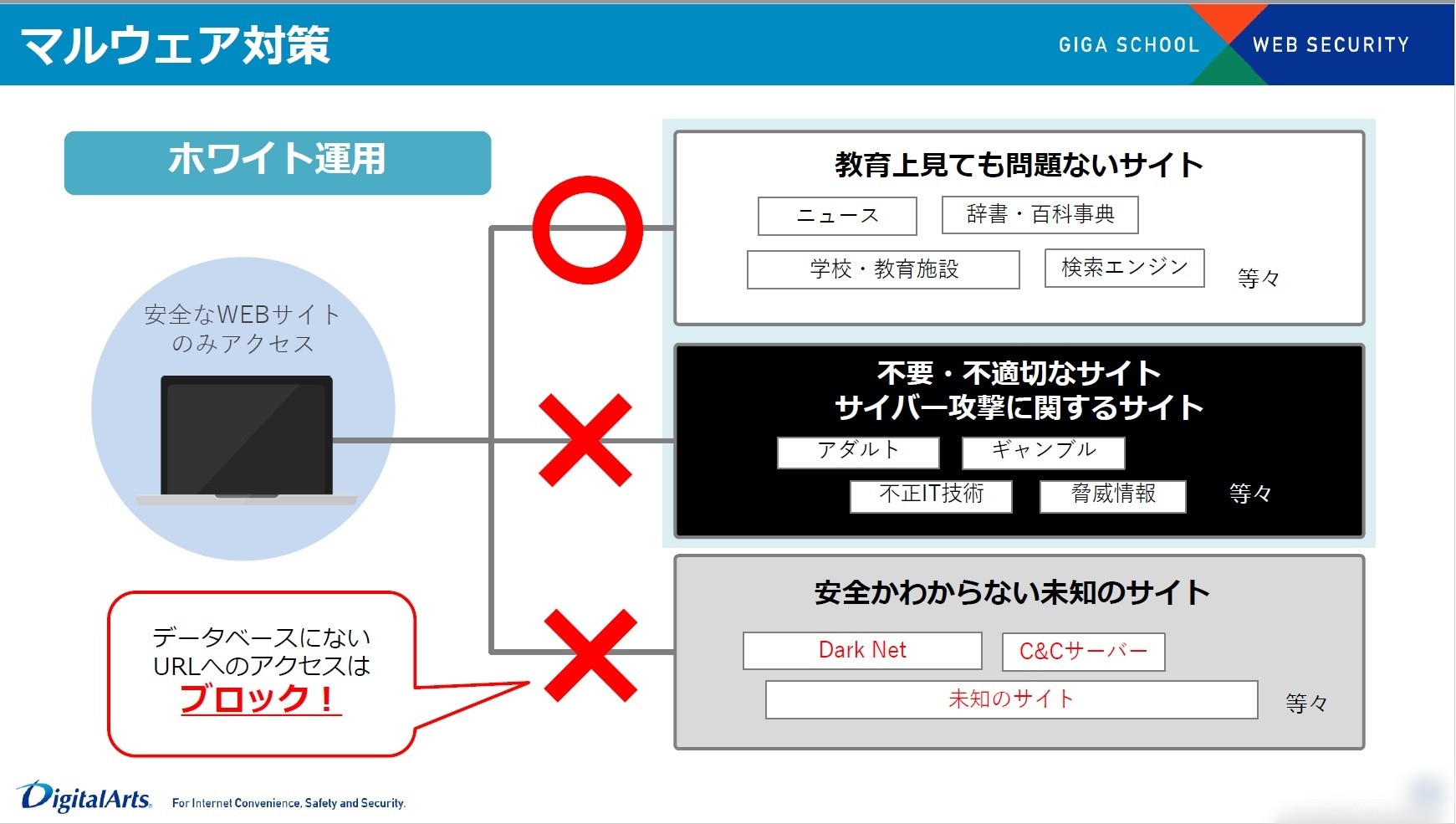

フィルタリングには、考え方の違いに応じてブラックリストとホワイトリストという2通りの方式がある。サイバー攻撃などにかかわる危険なサイトや、見せたくない不適切なサイトをブロックし、見られないようにするのがブラックリスト方式。逆に、安全とわかっているサイトにのみアクセスを許可するのがホワイトリスト方式だ。

「ブラック」「ホワイト」組み合わせる

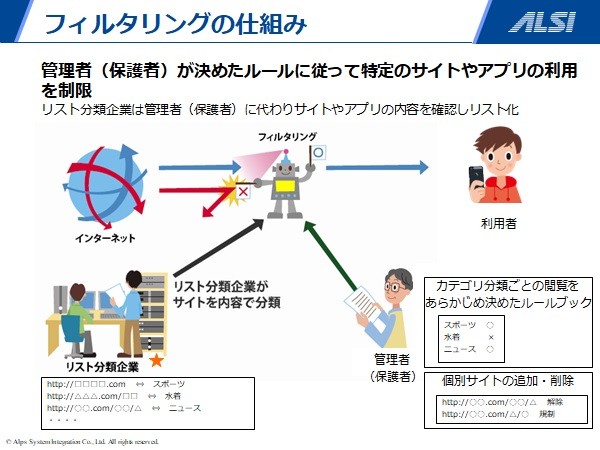

ブラックリスト方式は遮断したもの以外は見られるため閲覧の自由度は比較的高いが、リストから漏れてしまうリスクもその分高い。これに対し、ホワイトリスト方式は問題ないサイトしか許可しない分、安全性は高まるが、インターネットを活用する幅が狭まる可能性もある。「ブラックリストでブロックしたサイトのうち、内容に応じて許可して差しつかえないサイトをホワイトリストに登録する、といった形でブラック、ホワイト両方を組み合わせることが一般的です」。セキュリティーメーカー大手「アルプス システム インテグレーション」(ALSI、東京)の佐藤勇介さんは説明する。

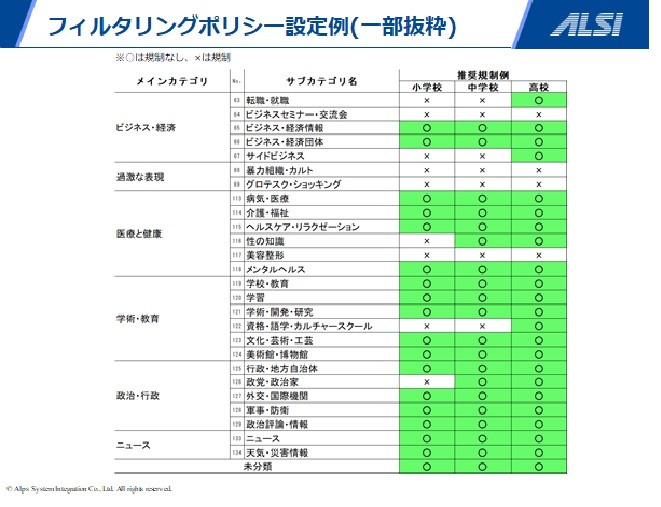

どんなサイトがブロック対象となるのか。細かな設定は自治体や学校によって異なるが、サイバー攻撃にかかわるような危険なサイトはもちろん、暴力やアダルトなど教育上好ましくないサイト、子どもの学習と無関係と思われる趣味などのサイトをブロックするのは、多くの自治体や学校に共通している。

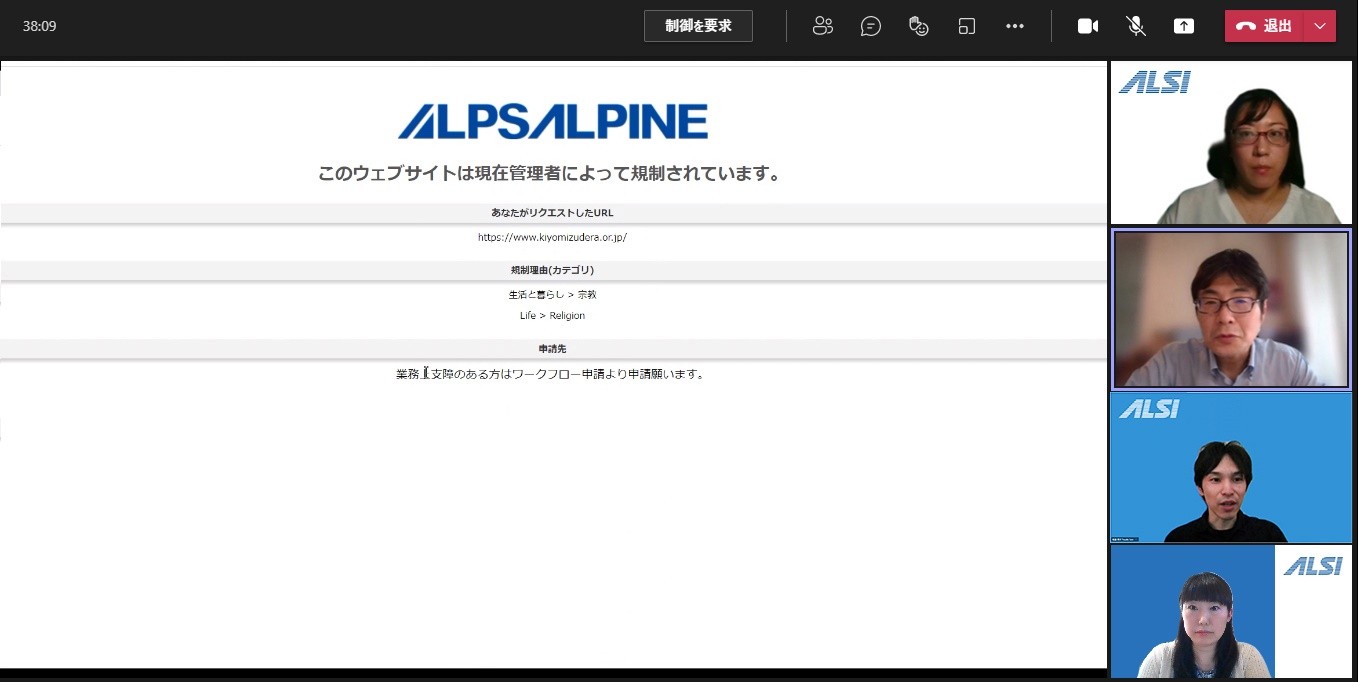

佐藤さんによると、「清水寺」のサイトが見られなかったケースは、「宗教」というカテゴリーに分類されているサイト全体をまるごとブロック対象にしていたことで起きたとみられる。「宗教」カテゴリー全体への規制は変えないまま、寺社のURLごとに個別に許可登録する、調べ学習の間だけ一時的に「宗教」に含まれるサイトを見られるようにする、といった方法で解決できるという。

「未分類」どこまで減らせるか

ALSIでは、すべてのサイトを148のカテゴリーに分けたデータベースを構築している。たとえば、ショッピング関連なら「小売・ショッピングセンター」「商業施設・複合施設」「オンラインショッピング」「オークション」に4分類されている。小中高校や大学など教育機関のサイトは「学校・教育」、朝日新聞デジタルなら「ニュース」に分類されている。このデータベースに基づき、どのカテゴリーをブロックするかを教育委員会や学校の管理者に決めてもらう。同社によると、148という分類の多さは国内最多だ。カテゴリーが多いほど、きめ細かい制御ができるという。

ただ、新たに作られるサイトもあり、すべてのサイトを分類できているわけではない。「弊社のフィルタリングデータベースでは、国内の一般的な組織でアクセスされるサイトの98%くらいまで分類できている」と佐藤さん。クラウド上に設けた第2のデータベースも組み合わせることで、100%に限りなく近い分類が実現できるのだという。

同社によると、基本となる第1のデータベースがアクセスの多いメジャーなサイトの情報を主な対象としているのに対し、第2のデータベースは、入れ替わりが早いマルウェアサイト(有害で悪意のあるサイト)やアクセスの少ないニッチなサイトなどの情報を多数集める仕組みを持っている。

一方、「データベースの充実度が一番の強み」と言うのが国内で初めてウェブフィルタリングソフトを開発したデジタルアーツ(東京)だ。マーケティング部プロダクトマネージャーの内山智さんによると、未分類のサイトにアクセスして問題がないことがわかれば、約1営業日でデータベースを更新し、アクセスできるようにしている。同社製品の利用者がアクセスするサイトはほぼデータベースに登録されており、網羅率は99.86%(2021年3月末時点)という。

分かれる動画サイトの扱い

教育委員会や学校によって違いが出やすいのは、YouTube(ユーチューブ)などの動画サイトの扱いだ。フィルタリング方式の違いなどで、ユーチューブ自体が一切見られない設定になっている学校もある。「一律に見せないのは問題」といった保護者らの声を受け、ユーチューブ動画のうち学習に関するものだけは見られるようにする、といった細かい設定変更の依頼が、今年度に入って同社に寄せられるになった。

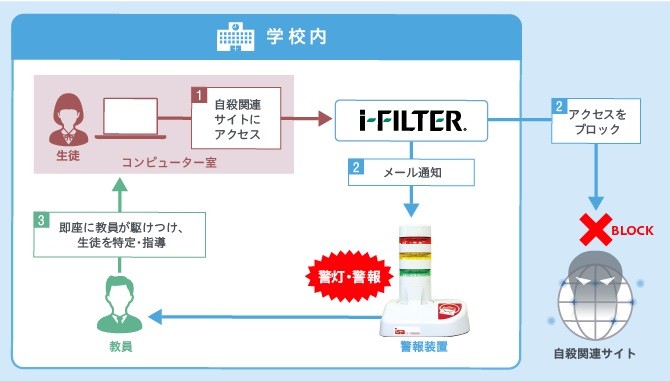

子どもたちの端末から「自殺」「家出」に関するサイトにアクセスがあった際、管理者にメールを送って緊急対応に役立ててもらう「見守りフィルター」も、デジタルアーツの売りの一つだ。「実際に運用した実績もあり、被害が少なくなったという報告もいただいている」と内山さんは話す。

両社によると、GIGAスクール構想で整備された端末へのフィルタリングソフトの導入状況は、6~7割程度とみられる。構想のスタートがコロナ禍で早まったこともあり、昨年度は多くの教育委員会が、端末と校内のネットワーク環境を整えることを優先せざるを得ず、フィルタリングまで手が回らなかったと考えられる。

ALSIマーケティング課の吉井まちこさんは「フィルタリングというと規制する、不便になるというイメージがあるかもしれないが、端末を安心安全に使ってもらうシートベルトのようなものです。トラブルが起きる前にご利用いただきたい」とPRする。

デジタルアーツの内山さんは「カスタマイズも改善も、スピード感を持ってできるのが国産のフィリタリングメーカーの強み。私たちにできることで安全安心を提供し、その上で子どもたちのITリテラシー向上に役に立ちたい」と訴えている。

片山 健志

1999年、朝日新聞入社。北海道支社報道部(現・北海道報道センター)、福島総局、東京社会部などで勤務。社会部では文部科学省など主に教育部門を担当した。「朝日みらい教育フォーラム2017」でコーディネーター。21年4月から25年3月まで寺子屋朝日・先生コネクト編集長。