AI・スマホ時代に「問い」と向き合う意味とは?大谷大学公開シンポジウム「人が育つとは」開催

教育話題

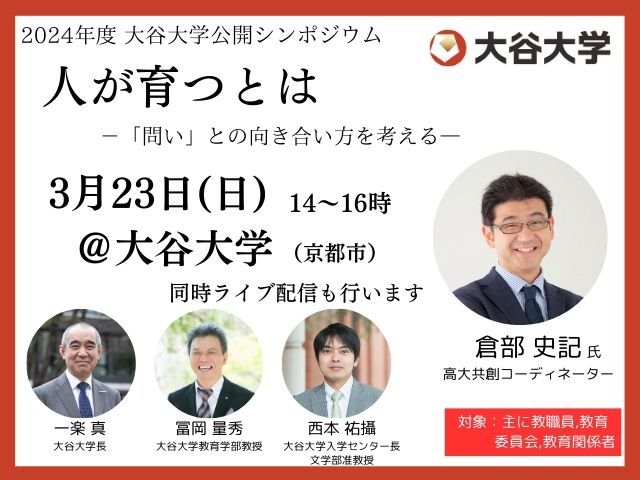

ITが高度に発達した現代では、AIがあらゆる疑問への解らしきものを即座に提示してくれます。ともすれば、足を止めて「問い」に向き合うことと距離がある時代と言えるかもしれません。では令和の今、教育現場において「問い、続ける。」ことに、一体どのような意味があるのでしょうか?――そんな問題意識を前提に「人が育つ」ことについて考える公開シンポジウム「人が育つとはー『問い』との向き合い方を考える-」が2025年3月23日(日)、大谷大学で開催されます。今回は、シンポジウムの概要や開催に至った想い、伝えたいことなどについてコーディネーターを務める同大学入学センター長の西本祐攝さんに話を聞きました。

「問い、続ける。」ことを重視する理由

1665年(寛文5年)に京都・東六条に開創された東本願寺の学寮を起源とする大谷大学。仏教精神に根差した人間教育を理念の基礎とし、「人間の本質を問う」教育・研究を120年以上続け、近年では「問い、続ける。」というメッセージを積極的に発信している。このメッセージには、学長の一楽真さんの想いが込められていると、西本さんは語る。

「学長は常々『問い続けるところに道は開く』『悩んでもいい、迷ってもいい。そこには必ず道はある』と説いています。大谷大学では、学生たちの悶々とした気持ちや悩みを全肯定し、『安心して大いに迷いなさい。悩み、迷うことはとっても大事なことだ』というスタンスを取っているんです」

一楽さんは学生らに向けたメッセージ動画の中で、「自分の一つの答えに腰を下ろしてしまわないで、問い続けること」「答えを握り込んでしまうことの危うさ」を語っている。悩みながらも辛抱強く問い続けることによって、新たに始まるものがある、との指摘だ。

「今はスマホ一つでSNSなどで自分の欲する情報が簡単に得られる時代です。さらにはAIが、検索・閲覧履歴などに基づいた情報をスマホへ勝手に表示してくれたりもします。要するに『問い』を持つ間もなく情報が次々と降りかかってくるわけです。そんな情報過多な時代だからこそ、時には立ち止まり、自分の奥底からわきおこる『問い』と向き合ってほしいというのが本学の願いです」

進路指導のスペシャリスト倉部史記氏が登壇

「問い」と向き合う機会は教育現場で増えつつある。その一つが、「探究教育」だ。とはいえ、新たな試みであるがゆえの課題もあるようだ。

「現在『探究教育』が推進されていますが、高校の先生方から『探究の授業で生徒をどう評価するべきか難しい』『そもそも“問いを立てる”とはどういうことか』といった悩みを聞くことが少なくありません。また、生徒たちからも『どう問いを立てるのかわからない』『課題設定をどうすればよいのか』といった声を度々耳にします」

今回のシンポジウムでは、「問いとの向き合い方」を考えることを起点とし、探究学習のほか、高大接続、進路指導といった多様なテーマについて論じる。基調講演「大学進学の『先』を見据えた進路指導とキャリア教育-『問い』を通じて私達が高校生にできること-」の講師を務めるのは、高大共創コーディネーター・倉部史記さん。これまで25万人以上の高校生に進路講演を実施されるなど、進路指導のスペシャリストであり、高大接続事業にも従事する人物だ。

「生徒たち一人ひとりと誠実に向き合い、進路相談にも真摯に対応し、そのために悩まれている高校の先生たちにぜひ参加していただきたいです。今回のシンポジウムが、生徒の進路について一緒に悩み「問う」ことの大切さにスポットをあて、“正解のない正解”を探していくキッカケになればとも考えています。」

また、同日にはオープンキャンパスも開催される。生徒たちの進路相談や指導にあたる高校教員にとって、たくさんのヒントが詰まった内容になるにとどまらず、高校生自身や保護者にとっても、将来のキャリアをイメージできる機会になることが期待される。